Après Noël, on abandonne des sapins et des cuisinières pour enfants sur les trottoirs. Nina s’en va, elle appréhende toujours le départ, c’est plus facile dans l’autre sens. L’année commence.

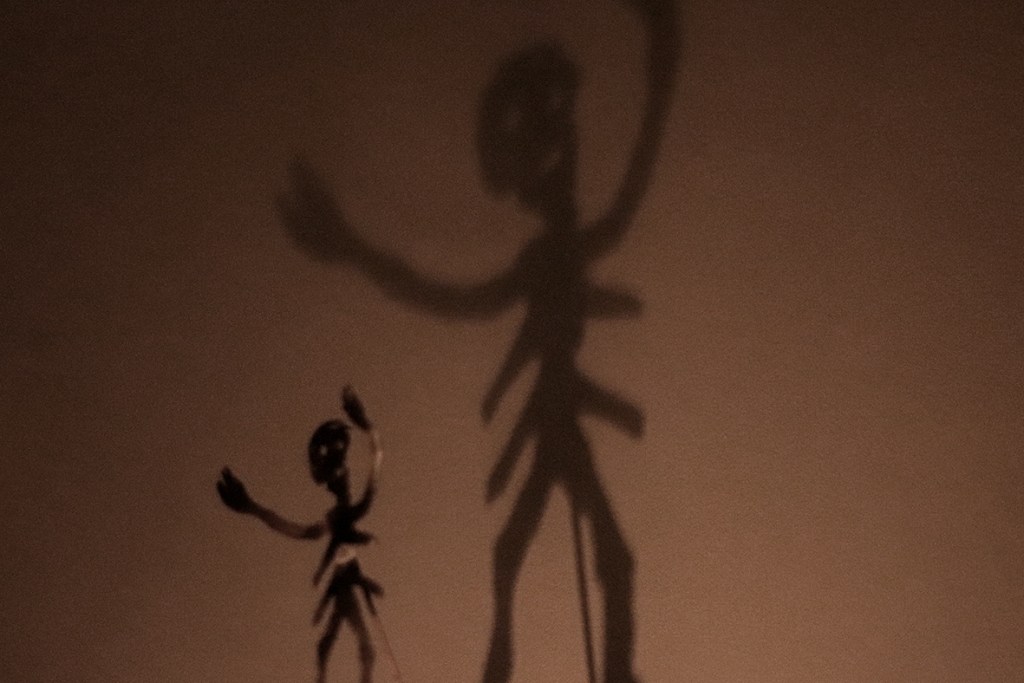

Avec Valérie nous sommes nées à un jour (et quelques années) d’écart. À chaque rentrée, nous échangeons rituellement nos paquets d’anniversaire, cette année des gravures. Celle de Valérie résonne avec la peinture offerte par Nina. Elle m’explique que le papillon est un symbole de renouveau. Je lui offre la petite fille dans la forêt — il faudrait que je lui donne un nom. Une sorte d’autoportrait de moi enfant, je la remercie de m’avoir donné envie de faire ressurgir cette image, ou plutôt cette manière que j’avais de dessiner des personnages.

Après qu’Alice m’ait annoncé ce qu’elle estime la première bonne nouvelle de l’année, s’effarer de la complaisance médiatique à l’égard de JML. À faire l’autruche je ne savais pas non plus que la Californie brûlait encore. Je n’ai jamais rêvé d’Amérique mais je me souviens de la fierté d’y avoir un oncle quand j’étais enfant. Je me souviens qu’il nous disait La Californie ça ressemble à la Corse. Je me souviens de mon premier voyage en Amérique, c’était San Francisco, un feu d’artifice contemplé depuis les hauteurs de Castro le soir de notre arrivée, les explorations Vertigo, le jasmin, les colibris devant nos fenêtres, les falaises, les bains Sutro, la maison sur la plage de Stinson beach — comme dans les films.

En passant devant la vitrine d’une boutique de perruques me revient la fascination qu’elles exerçaient sur moi enfant, peut-être parce que ma mère me faisait couper les cheveux très courts et qu’on me prenait souvent pour un garçon.

Je reçois le livre commandé auprès du fils d’un ancien résistant consacré au réseau Plutus. Ma fébrilité est vite rattrapée par la déception, il y a bien quelques témoignages, le patronyme de mon grand oncle est imprimé noir sur blanc, associé à la date de son arrestation, mais rien de son action n’apparaît dans l’ouvrage construit à partir de témoignages de survivants. Sa vie n’existe pas. Heureusement les documents trouvés au SHD sont bien plus tangibles que ce livre.

Nous ne nous parlons pas vraiment, j’ai l’impression que nos paroles sont des pancartes tendues à bout de bras, nous ne nous écoutons pas.

J’avance sur la miniature, je me donne des objectifs réalistes. Retrouver la joie de construire, de jouer, d’imaginer les vies dedans.

Hier soir, au lieu de me pencher sur le journal, j’ai regardé la nouvelle série Youtube d’Ahn Mat, Les jours échoués. Il filme sa fille au quotidien, il noue avec elle un dialogue immense. La voix et le rire d’Isabelle sont merveilleux. La voix d’Isabelle qui nous dit On sait jamais vraiment où est un rêve.