Tous les matins ou presque, pour commencer la journée, refaire la veille. Amies ou voisines, souvent en robe de chambre pour marquer le privilège de la proximité. On est entre nous. Craquements de briquets. Les cigarettes s’enchaînent, tacite concours de fumée. Le parfum des femmes donne à l’odeur du café et du tabac une tonalité singulière. Entre nous on parle des autres, on en rit. Et parfois on évite de dire, on évite certains sujets. On s’évite le chagrin.

Sobhiyé, Gracia Bejjani

La lumière, la douceur, d’être ensemble à la maison nous ramenait six ans en arrière, nous rappelant le temps du confinement.

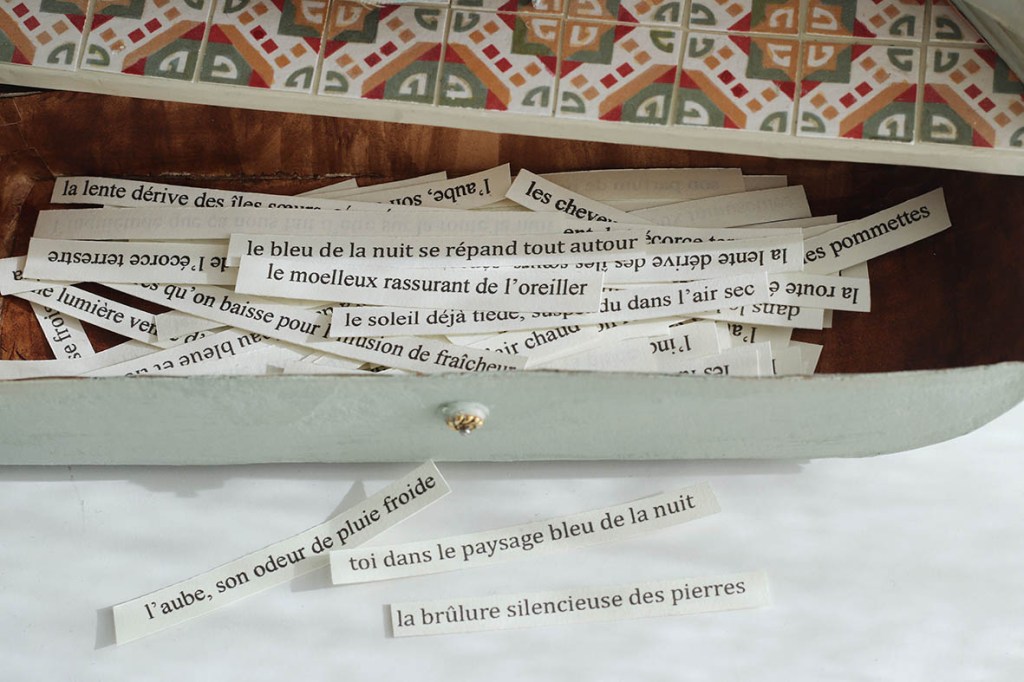

La miniature est maintenant terminée, j’ai l’impression d’avoir fabriqué un dispositif de mémoire sans le préméditer, chaque objet, chaque lumière, chaque recoin retrouvé devient un espace où mes souvenirs peuvent s’installer. La chambre disparue renaît, et avec elle, la mémoire des étés d’enfance, de la chaleur, du vent, du ressac.

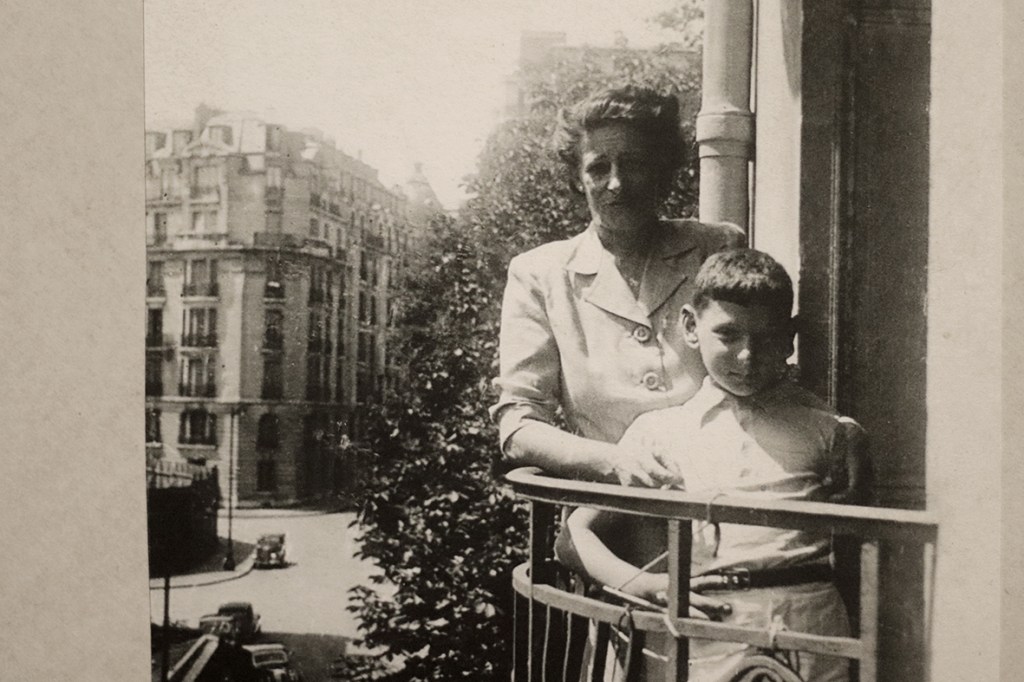

C’était la manière de porter son enfant, elle le portait simplement dans ses bras, contre elle. Pas d’écharpe, pas de porte-bébé, aucun accessoire, c’est ce qui a arrêté mon regard,. Et nos regards finissent par se croiser. Il y a dans ses yeux un air de défi, je me demande quelle histoire se cache derrière cette manière de porter l’enfant. C’est un geste d’une autre époque, chargé de tension, de fragilité, je pense à une fuite.

Nous traversons la ville plongée dans un calme étrange, et ce n’est pas un rêve, comme si nous devions nous soustraire au bruit du monde. Depuis les attaques du 13 novembre, et depuis le confinement, ces moments de silence dans la ville portent toujours l’inquiétude de ce qui les a précédé.

Réunies dans le salon, le cœur à l’ouvrage. Je les regarde et j’aime le sens qu’elles donnent à sœurs. Sur le mur du salon il y a une empreinte dessinée par la poussière accumulée sous le cadre. Une image produite par le temps lui-même. Je l’efface avec un chiffon. Nina (se) demande Pourquoi effacer ce qui est caché. Elle porte une très grande attention aux objets et aux traces, je crois davantage que moi. Par exemple, quand elle décide de se débarrasser d’un objet elle le photographie avant.

Notre candidature pour les Journées de l’estampe, avec Delphine et Barbara, est retenue. Grande joie. Sortir du c’est possible, aller vers devoir faire. S’organiser, produire, tenir un calendrier. Une énergie nouvelle s’ouvre, qui repousse les chantiers plus flottants. Heureusement la miniature est terminée, je la devine comme un prélude. Elle me donne une piste de travail, les paysages comme des lieux de résonance, où ce qui est perçu appelle ce qui revient. Des paysages augmentés, où la mémoire, la lumière et les traces se superposent, comme si l’image pouvait contenir à la fois le présent du regard et les strates invisibles du souvenir.