La première image de la Villa Deroze dont je me souvienne est une photo d’Arnaud De la Cotte, publiée il y a quelques années sur son compte FB — une vue depuis la terrasse du deuxième étage. On découvrait le jardin, son bassin vide, les cyprès immobiles, des statues et des balustres. On pensait à l’Italie, et j’ai commencé à rêver d’y venir un jour. Comme on rêve à un lieu qu’on ne connaît pas encore mais qui, déjà, dépose dans la mémoire ses couleurs et ses ombres. Maintenant que j’y suis, tout est plus dense. Les pierres sculptées écrasées de soleil. La végétation. Les ombres. La chaleur. La lumière qui ricoche, s’attarde.

J’apprivoise les espaces. La réverbération du soleil, la découpe nette des arbres contre le ciel. La présence fixe des statues. Nous faisons connaissance avec notre co-résident qui passe ses derniers jours à la Villa, il est en phase d’atterrissage. Le partage des repas est l’occasion d’échanges sur nos projets, c’est une intimité que je n’avais pas prévue et qui me réjouit. Je suis plutôt studieuse. Je reprends la matière accumulée depuis quelques mois. Avec Philippe nous commençons à croiser nos lectures. Je m’échappe du projet le temps de suivre une consigne de l’atelier d’écriture de François. Je commence à croire que je pourrais aller au bout de Corbera. Les filles nous rejoignent pour quelques jours.

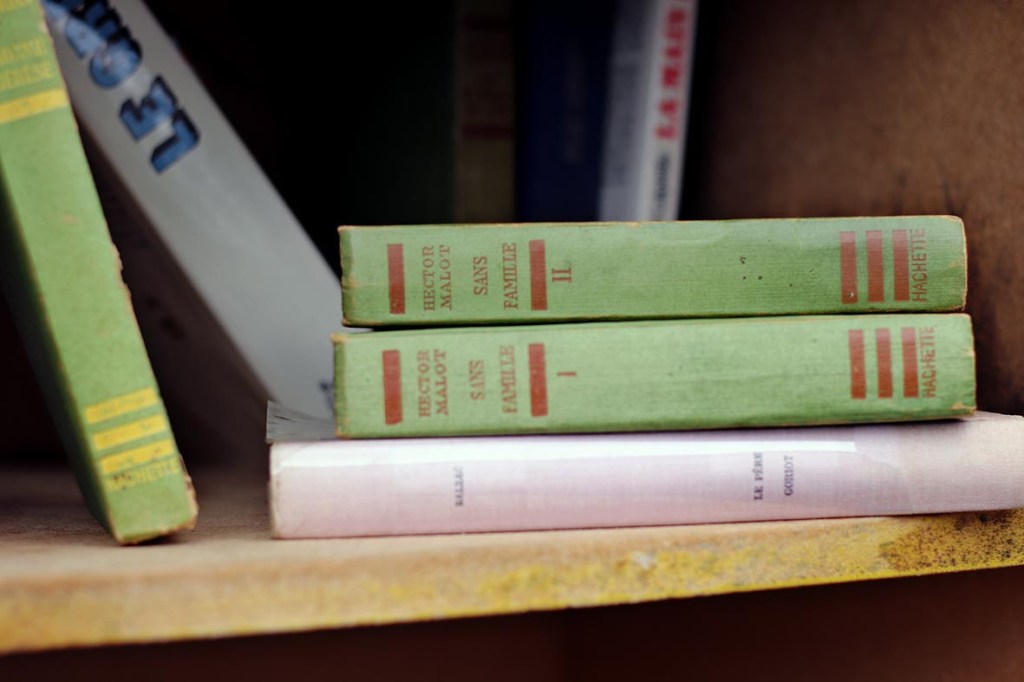

Dans la maison, certaines pièces paraissent intactes, figées dans le temps où Gilbert Deroze y vivait. Dans le bureau, les livres, la tapisserie écossaise, des photographies où il apparaît, posées contre un montant de la bibliothèque, un plateau d’échiquier. Le silence y est plus épais. Même sensation dans l’atelier, où s’accumulent tableaux, tubes et pastels, où les pinceaux paraissent en attente d’un geste qui ne viendra plus. Où quatre vingt quatre têtes sculptées nous observent depuis leurs étagères. J’hésite à m’y installer.

Le matin, le carrelage encore frais sous les pieds nus, la lumière s’infiltre par les persiennes, découpée en bandes pâles. Ce souvenir d’enfance, où je rêvais devant les façades closes des maisons bourgeoises. Le soir, quand les fenêtres s’illuminaient, je devinais les plafonds hauts, les tapisseries fanées, les vaisseliers. Parfois, le hasard m’ouvrait leurs portes, une petite fille rencontrée sur la plage m’invitait à goûter dans sa villa, et je pénétrais dans cet autre monde où les voix se feutraient, où la lumière tamisée semblait ralentir le temps. J’en sortais avec la sensation d’avoir effleuré une vie parallèle. Aujourd’hui, la Villa Deroze est ma maison. Pour un mois, j’habite le décor que j’ai imaginé avant d’y entrer. Le jardin, les balustres, l’ombre des cyprès deviennent familiers — et pourtant chaque soir, en fermant les persiennes, j’ai le sentiment de rejouer ce souvenir, comme si l’enfant que j’étais s’installait dans la maison qu’elle guettait à travers ses vitres éclairées.