Il semble qu’il n’y ait point d’autre issue.

Confondre le sujet et l’objet, l’intérieur et l’extérieur.

Ressentir alors l’élargissement du monde.

tercet composé de manière combinatoire par Pierre Ménard sur le compte twitter de Sandor Krasna

Il semble qu’il n’y ait point d’autre issue.

Confondre le sujet et l’objet, l’intérieur et l’extérieur.

Ressentir alors l’élargissement du monde.

tercet composé de manière combinatoire par Pierre Ménard sur le compte twitter de Sandor Krasna

Je ne peux imaginer ma mère sans la cigarette qu’elle allumait plus de vingt fois par jour, du matin au réveil, jusqu’au soir après diner, elle fumait avec l’élégance d’une actrice, avec une forme d’abandon, personne n’aurait eu l’idée de lui reprocher, à cette époque-là, tout le monde fumait.

Elle a cajolé, trépigné, pleuré, elle a obtenu gain de cause, elle va samedi au bal des Corses de Paris avec son grand frère, Tu feras bien attention à la petite, mais Jean il ne sait pas dire non à Petretta, et quand ils sont sortis du caveau où ils avaient dansé, dansé, dansé, lui accroché au bras de la belle Marcelle, quand ils ont allumé chacun la cigarette de l’autre, Pierrette a eu une pointe d’envie, elle a voulu en être, du haut de ses treize ans, c’est Jean qui lui a tendu le paquet, puis la flamme, elle a allumé sa première cigarette, Jean s’est vaguement inquiété, Tu ne diras rien à Pauline, hein ?

Il lui a dit qu’il viendrait la chercher à dix-huit heures précises, mais elle a eu une scène épouvantable avec Pauline qui lui reprochait de la laisser seule, Encore une fois, alors elle a claqué la porte de Corbera, dévalé l’escalier en courant, Attrape moi si tu peux, maintenant elle est très en avance, plaquée contre la porte pour éviter la pluie, elle s’abrite du vent pour allumer une cigarette, même si, elle le sait, fumer dans la rue ça fait mauvais genre, elle s’absorbe dans la contemplation d’une tâche de fuel irisée par la pluie.

Ce serait peut-être mieux de vous asseoir, un air glacial coule le long de sa colonne vertébrale, elle a attrapé sur la table encore chargée des restes du petit déjeuner le paquet de Kool menthol avant de s’effondrer sur le sofa, Il y a eu un accident, elle a allumé une cigarette, elle a tiré très fort sur la Kool menthol, une suite d’aspirations très rapprochées, Que la tête me tourne, vite, je ne peux pas entendre ce que je sais déjà.

Elle est debout dans la rue, devant le camion itinérant de la poissonnière, ses cheveux courts froissés, drapée dans son peignoir jaune paille, elle porte ses mules à talons de bois fourrées de laine, notre voisine s’approche, Pierrot lui tend son paquet de Peter Stuyvesant rouges, puis allume elle-même une cigarette, la beauté du geste efface le négligé de sa tenue.

Sa peau douce caramel chauffée de soleil, l’air chargé d’iode tiède, le sable ardent sous les pieds, le goût de la mer dans sa gorge, ce n’est pas assez de brûlure, elle allume une cigarette, sans même plisser des yeux, un parfum d’ambre, de sel et de tabac blond, l’odeur de ma mère c’est celle des vacances.

Le temps long qu’elle passe devant le miroir grossissant, ce temps exagéré qui nous mettait systématiquement en retard aux déjeuners où nous étions attendus — dis-moi qui est la plus belle — à peaufiner l’ombré du fard irisé sur ses immenses paupières, le mascara appliqué en couches multiples, la terra cotta dont elle poudre généreusement ses pommettes, le rouge à lèvres satiné qui attendri la bouche, elle se regarde encore une fois, soulève un sourcil, elle peut alors allumer une cigarette sur laquelle elle laisse la trace de ses lèvres fraîchement peintes.

Nous prenons parfois le train de banlieue ensemble le matin, elle part travailler dans une agence immobilière du boulevard Magenta, moi je vais en cours aux z’arts z’a, nous remontons le quai de la gare de Yerres pour nous trouver à la bonne hauteur, celle de la voiture fumeurs, il est huit heures, peut-être la demie, elle allume sa troisième cigarette dans le wagon gris et moite.

C’est l’été, retour de la Marana, Jacques au volant, je suis sur la banquette arrière de la Ford Escort, Philippe à mes côtés — c’est sa première fois en Corse — vitres baissées, la voix de Nina Simone dans l’autoradio, le grésillement de l’allume cigare, ils fument tous les deux, Ça va vous n’avez pas trop d’air derrière, comment faire autrement qu’avec l’air qui éloigne la nausée, et puis ce geste inouï sur le parking du primeur en bordure de route, elle a extrait le cendrier du tableau de bord, en a versé les vingt mégots sur le goudron chaud, sans la moindre hésitation.

L’appartement est silencieux, c’est l’heure qu’elle préfère pour écrire, avec son stylo plume à encre violette, sur son papier extra blanc vergé, déjà une cigarette à la main, cette cigarette qu’elle allume toujours comme préalable à toute action qu’elle juge importante, Ma chérie, je profite que Jacques dort encore pour t’écrire…

Texte écrit sur une proposition de François Bon, dans le cadre de l’atelier d’été 2020

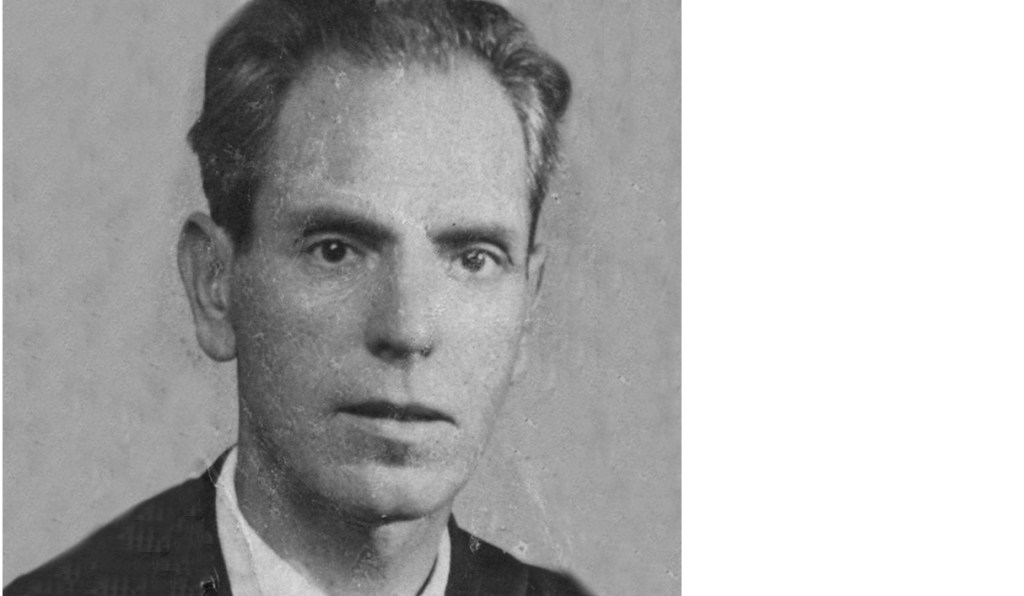

C’est une journée grise et douce, Louis est seul devant la table du salon de Corbera, il se tient droit dans son costume en lainage à chevrons, s’il relâche les épaules il tombe. Vertige. Autour rien que du silence, rien que l’oubli, ses yeux semblent perdus bien au-delà de la fenêtre qui donne sur l’avenue. Il se souvient de la plage ouest de Menton, le drame qu’il a deviné à l’horizon, sans hésiter il s’est jeté à l’eau — c’est un bon nageur, depuis l’enfance il plonge au pied de la citadelle, à Ficaghjola, il aime le frisson glacé du premier plongeon, une brûlure froide sur sa peau amollie par la chaleur. Il a nagé vite, la jeune femme abandonnait déjà, aspirée par le fond obscur, il l’a attrapée, l’a soulevée hors de l’eau et l’a obligée à regarder le ciel, il l’a ramenée jusqu’au rivage en nage indienne, la ville, la Marine Nationale, les sauveteurs en mers l’ont récompensé pour son courage et dévouement. Maintenant il fixe un point dans la tapisserie fleurie du salon, cherche une présence amie. Un goût de sel brûle son larynx. Pendant la grande guerre il a refusé de prendre les armes, il a échappé à la prison, peut-être même au pire, on dit qu’une infirmière l’aurait enrôlé comme brancardier pour le sauver de la fusillade. Sous son crâne ça cogne, ça résonne. l’acharnement des soldats de la rue des Saussaies au mois de mars 44, les voix menaçantes, Antoine ne l’avait prudemment pas mêlé à tout cela, une ombre effleure son visage défait, il tremble. Depuis il ne dort plus. Depuis la nuit l’emporte, avec elle la guerre, et le bruit des bombes, la peur, un goût de cendres. Il a envie de fumer, sa main glisse dans la poche intérieure de la veste à chevrons, il sent le paquet souple sous ses doigts fluets et maladroits, il a du mal à saisir une cigarette, et ce fichu briquet qui ne veut pas s’allumer, son doigt s’étale mollement sur la pierre, il se résigne, devant ses yeux la lueur d’une petite flamme s’extrait de la grisaille, la voix murmurante de Jean le fait sursauter, « papa tu veux du feu » ?

Il aspire une longue bouffée âpre, il ferme les yeux, dans le noir il est seul.

Masse d’informations anciennes, sensations fugitives, bonheurs éphémères, souvenirs.

S’extraire du silence, accomplir l’impossible.

Par un matin tout blanc.

tercet composé de manière combinatoire par Pierre Ménard sur le compte twitter de Sandor Krasna

Cette année, pour la septième fois consécutive, à l’invitation de mon amie V, je suis venue passer la dernière semaine de juin à Erbalunga, dans la maison que son grand-oncle, Jean, Comparucciu, a édifié en 1937. La première fois je suis arrivée dans cette maison pétrie d’une sorte de tristesse — depuis la disparition de ma mère, chaque retour sur l’île s’alourdit de colère et de chagrin puisque la Corse n’a pas été capable de la sauver, elle qui imaginait y trouver la force de survivre au mal qui la rongeait. Vague inquiétude aussi de savoir la maison de mon amie à quelques kilomètres du cimetière de San Martino di Lota où ma mère est inhumée. Cette première fois, nous étions une bande de filles, sans compagnons, sans enfants, sans famille, venues profiter de la situation exceptionnelle de cette maison, A Campinca. Une bâtisse en béton enduit, dont le plan dessine une croix, dressée au creux d’un des derniers virages qui précède l’arrivée à la marine de carte postale d’Erbalunga.

La maison ne se livre pas au premier coup d’œil, après avoir franchi une grille et le jardin qui l’isole de la route, on y entre par l’arrière, par une grande porte verte découpée dans la façade étroite et austère. Je garde intact le saisissement du premier jour quand après avoir traversé la maison d’ouest en est jusqu’à l’immense balcon qui surplombe la mer, j’ai découvert en contrebas le jardin en quatre terrasses foisonnantes de lauriers, pins, figuiers de barbaries, graminées et bruyère, au-delà d’un muret de pierres, les roches aiguisées qui plongent dans l’eau. Sur l’horizon, j’ai tout de suite reconnu l’île d’Elbe, un repère de mon enfance, à la fois proche et mystérieuse, d’où j’ai fait surgir plusieurs fantômes.

Dans cette maison, dès mon premier réveil j’ai assisté au plus bel incendie qu’une aube d’été puisse offrir, et depuis, à chacune de mes visites, je prends le temps d’une de ces contemplations, je m’éveille spontanément, avance pieds nus sur la terrasse, confuse de sommeil, dans le silence de la maison endormie pour quelques heures encore, captive de la lumière rose carthame, j’abîme ma rétine, je frissonne sous un petit vent frais, même si déjà les premiers rayons du soleil diffusent une douce chaleur. Ici, sur ce balcon sur la mer je me suis réconciliée avec mes morts, ici j’ai accepté mes racines, mon appartenance à cette île, dans cette maison qui ne m’appartient pas, suffisamment désencombrée pour m’y sentir chez moi.

Dans cette maison je me suis souvenue de mes étés d’enfance, quand accablée de chaleur je glissais vers le fond du lit pour y trouver le plat frais du drap, quand j’affirmais que ne pouvais pas rester sur la plage, parce que le soleil me brûlait bien trop, parce que je ne voulais pas être une fille d’ici, je ne me sentais pas Corse, fâchée d’avoir été arrachée à ma plage d’enfance du Cotentin quand ma mère a décidé, sur un coup de tête, que nous serions heureux sur son île.

Jusqu’à ce voyage je partageais avec Magali une chambre du rez-de-chaussée, dans l’aile nord, sol au carrelage chargé de fleurs géométriques et murs enduits blanc, meubles antiques en ferraille blanche perforée, les petits lits jumeaux recouverts de tissus désuets à larges volants. Mais cette année pour la première fois nous avons dû changer de chambre, une fissure qui apparaissait déjà en haut du mur nord de la pièce s’est largement écartée depuis notre dernière visite, le terrain sous la maison a bougé, l’aile Nord est en péril, pourrait s’effondrer, il a fallu installer des étais en attendant les avis d’experts et décisions à venir.

Nous nous sommes donc installées dans l’aile sud, profitant d’une nouvelle vue sur la mer, un peu plus lointaine, moins éblouissante le matin, mais toujours le doux ressac pour nous endormir. Cette année, la fragilité de la maison m’est apparue criante pour la première fois, bien sûr V avait évoqué à plusieurs reprises le danger d’effondrement, c’est un peu pour cette raison qu’elle nous invite à partager ici du temps, il faut en profiter tant qu’elle tient debout. Alors j’ai pris des photos, j’ai d’abord imaginé photographier méthodiquement chaque pièce mais quelque chose résistait, comme si la maison se dérobait, je n’étais pas du tout à l’aise dans la prise du vue, incapable de choisir un angle, de trouver la lumière, je n’arrivais qu’à photographier ces fragments, que j’ai redécouvert en rentrant à Paris, puisque cette année j’avais décidé de ne pas emporter mon ordinateur.

Aujourd’hui, en regardant mes photographies, mon sentiment de ratage s’efface, je me souviens de la chaleur d’été qu’il faisait dans chaque endroit au moment de la prise de vue, de l’odeur de renfermé qui imprégnait encore certaines pièces, de la piqûre aux chevilles des herbes du jardin en terrasses, de la brûlure du soleil, j’écoute le ressac au bas des roches.

mise en abyme

C’est un samedi noir et chaud de juin, une nuit moite qui tombe sur les épaules. La tête sur l’oreiller tu sais qu’elle est dehors, dans la nuit. Elle t’a dit c’est rien qu’une soirée de filles, t’inquiète pas. Sur les quais de Seine elle s’étourdit avec ses amies, la ville veille au-dessus, festive, bruissante de rires, de paroles vaines, elle laisse l’autre s’approcher pour voir, jamais rien de très sérieux. Quand elles ont épuisé leurs jeux elles s’étreignent, un rituel pour conjurer peur et fatigue. Tu ne dors pas, tu l’imagines traverser la ville sous la nuit sans lune, once upon a time. Tu sais que la nuit ouvre des couloirs d’ombre sur les boulevards, et ce que l’ombre cache. Tu sais qu’elle est seule dans la nuit, elle n’a pas peur dans la ville tremblante, elle est grisée du vin qu’elle a bu, elle aime sentir l’air plus vif sur le luisant de sa peau, l’encre qui glisse sur les tilleuls argentés, leurs fleurs tiédies qui exhalent leur parfum entêtant. Elle devine les fenêtres aveugles, elle aime savoir la ville endormie depuis longtemps, elle est forte de ce temps qui n’appartient qu’à elle, elle n’a pas peur, elle ne s’en laisse pas compter des histoires de loup malfaisant. Elle est un peu surprise par le silence, nulle clameur lointaine, juste quelques étoiles au-dessus de la Seine lourde et mouvante comme un mammifère marin immense, dans sa tête elle fredonne, once upon a time there was a pretty fly… Au Châtelet, les grands yeux phares du noctilien éclairent brièvement quelques silhouettes dans la nuit inerte, elle monte dans le bus chargé d’un air lourd, dedans des oiseaux de nuit chantent éméchés, des corps basculent. Elle s’assoit juste derrière le chauffeur, elle se laisse porter dans la nuit tachetée de la lumière pâle des réverbères, de scintillements d’autos, se laisse glisser au fil de l’eau, pourrait s’endormir à observer les façades qui ondulent, les perspectives qui sombrent dans l’obscur, portée comme en rêve dans la ville qui s’efface. C’est l’éclair rouge d’un feu de signalisation qui la sort de sa douce torpeur, sur un trottoir du boulevard Sébastopol, une jeune fille à oreilles de chat surgit qui illumine le trouble de la nuit. Est-ce qu’elle n’est pas en train de rêver ? La tête sur l’oreiller tu attends, tu te retournes, cherche la fraîcheur sur la taie, à travers les percées des volets roulants tu devines le début de l’aube. Il ne faut pas louper la Gare de l’Est, sinon le bus t’emporte très loin, vers ces villes dont tu ne connais même pas le nom. Elle descend du bus presque en courant, elle traverse le terre-plein, au-dessus les étoiles s’effacent, la ville se pare déjà d’un air bleuâtre, elle accélère le pas pour rentrer. Tu t’endors.

texte écrit dans le cadre de l’atelier d’écriture sur la ville de Pierre Ménard

Pauline noue ses cheveux en chignon bas, elle accroche une fleur en tissu au-dessus de l’oreille comme l’a demandé la mariée en pensant « drôle de noce qui s’annonce celle de Titus, mais c’est heureux ». Devant le miroir elle relève le menton et s’offre un petit sourire, elle n’est pas vraiment satisfaite, elle voit bien les lignes qui creusent son front, les sillons d’inquiétude, sa poitrine qu’elle trouve trop forte depuis la naissance de Pierrette, écrasée sous la cotonnade du corsage, et, dans l’ombre grise du couloir, Louis trop lointain, absorbé dans un étrange flottement sur lequel elle n’ose pas poser de mots. Puis elle soulève le couvercle d’une boîte en carton brun serrée sur l’étagère la plus haute du débarras, elle l’atteint en montant sur un petit banc de bois, elle attrape un billet, ça ne changera pas grand-chose, les économies pour acheter Corbera ont presque été liquidées au marché noir, aucun des quatre enfants n’a eu faim depuis le début de la guerre, elle s’en réjouit alors qu’ils se tiennent à présent devant elle au garde à vous, dans leurs tenues soigneusement arrangées, Jean papillon noué et mèche bien peignée, Angèle et Annie enrubannées et gantées de blanc, la Petretta tendre et joufflue, alors elle sent son cœur qui s’emballe, plein d’amour et d’orgueil.

Encore ce matin elle a sursauté quand on a frappé à la porte, peut-être que tous les matins les coups frappés la feront sursauter, peut-être que chaque jour elle repensera à ce matin-là, quand ils ont pris Antoine. Les premiers temps elle a espéré que derrière la porte, derrière les coups frappés, elle découvrirait la silhouette de son frère, qu’elle pourrait effacer la tristesse du regard, la douleur des tortures, qu’il pourrait reprendre un travail puisque la guerre était maintenant presque finie, peut-être même qu’il épouserait Mademoiselle Dulong, ils pourraient faire ensemble bon ménage, même si Antoine a su garder secret chaque mouvement de cœur. Comme elle ne sait pas encore qu’il a quitté Fresnes, qu’il a été déporté à Neuengamme, elle peut imaginer beaucoup. Quand elle saura, toutes les nuits elle fera les mêmes cauchemars, et poussera les mêmes cris « ASSASSINS, ASSASSINS ! », qui effraieront chacun de ses petits enfants durant les vacances passées au village, obligés de dormir avec elle dans la chambre d’hôtel qu’elle loue chaque été à l’hôtel Mattei, parce qu’il n’est pas question de demander l’hospitalité à Félicité, ni même à Lili.

Derrière la porte ce n’est que Louis, il ne sait plus où est sa clef.

Le dimanche soir Pauline ne prépare plus de repas, elle fait chauffer du lait et chacun y fait fondre un bout de chocolat, on beurre des tartines, c’est amusant un petit déjeuner à l’heure du dîner, on discute vif, les sujets ne manquent pas. Ce dimanche Pierrette est d’humeur chafouine, ça ne lui ressemble pas, Pauline s’inquiète, la petite dit qu’elle n’a pas envie de retourner à l’école le lendemain, « vous pouvez dire ce que vous voulez, moi l’école je n’aime pas ». Alors Pauline monte sur ses grands chevaux, elle lui rappelle quelle humiliation ça a été pour elle de devoir quitter la communale à onze ans, quand Andjula Santa l’a surprise à la place de la maîtresse qui lui avait demandé de surveiller la classe parce qu’elle devait s’absenter un petit moment, elle n’y a pas été par quatre chemins Andjula Santa, « maintenant tu en sais autant que la maîtresse puisque tu tiens la classe, tu n’as plus besoin de retourner à l’école, et moi j’ai besoin de toi pour m’aider avec les deux petits ». La maîtresse a bien tenté de plaider sa cause, parce que Pauline elle en avait des promesses à tenir, « mais ta grand-mère en a décidé autrement, et pense à ton pauvre père là-haut comme il serait déçu, demain tu iras à l’école, tu m’as compris, tu m’as ».

Pauline tourne en rond dans le salon de Corbera désert, nimbé d’une lumière vague et grise, à cette heure-là Annie et Simon travaillent, Jean-Louis est au lycée, elle est seule avec son chagrin de mère, depuis que la petite a appelé d’Algérie, elle tourne, dans sa tête la voix de Pierrette, basse, détimbrée, « maman, il y a eu un accident ». Pauline ne veut pas le croire, il y a quelques jours elle recevait une lettre triomphante et joyeuse, la petite avait trouvé ses marques à Oran, elle avait aussi trouvé un travail dans l’esthétique, se réjouissait d’avoir ainsi un petit peu d’indépendance, et les enfants étaient ravis, grandis et studieux, ils espéraient bien que Pauline viendrait bientôt les voir en Algérie. Son ventre se serre, l’appartement se rétrécit autour de sa douleur de mère, ses bras s’écrasent contre son buste comme pour retenir un long cri, ses mains couvrent son visage pour retenir ses larmes, c’est la peur qui surgit, elle ne pensait pas pouvoir avoir peur encore, trop souvent déjà elle a eu peur, depuis trop longtemps elle vit en imaginant toujours que le pire va arriver, mais elle n’avait pas imaginé cela, non, cela ne pouvait pas arriver, elle ouvre la fenêtre sur la rue, aspire un air glacial.

Ce matin de juillet elle a repoussé le bol de café au lait très lentement, prévenue par un haut le cœur. Elle frotte ses doigts engourdis, se demande d’où vient cette lassitude, presque une tristesse, peut-être les cauchemars de la nuit, peut-être la présence du petit qu’elle emmène en Corse cet été, les questions qu’il pose à longueur de journée, son regard à la fois rêveur et curieux. Elle ne peut s’empêcher de retrouver dans le visage de l’adolescent quelque chose de Roland, ça lui serre la poitrine. Elle essaie de se bousculer, « tu ne crois pas que c’est le moment de t’apitoyer, il y en a des choses à faire avant de partir, l’avion ne nous attendra pas ». Elle se lève, elle sent sa tête plus lourde, son corps aussi, comme durcit, les murs du salon tremblent autour d’elle, elle perd l’équilibre, elle agrippe le chambranle de la porte qui donne sur le petit couloir, l’espace étroit bascule, comment lutter contre le vertige, sa vision se trouble, elle ne sait pas si c’est elle qui lâche la poignée de la porte, elle voudrait appeler le petit, mais elle ne sait déjà plus crier, elle tombe lourdement sur le sol. La vie l’abandonne comme ça, silencieusement, dans le petit couloir de Corbera.

Texte écrit sur une proposition de François Bon, dans le cadre des ateliers du Tiers Livre

J’essaie de me souvenir de mon rêve.

De la lumière manque, temps gris.

Comme le sont aussi d’ailleurs les nuages ou les troncs des arbres.

tercet composé de manière combinatoire par Pierre Ménard sur le compte twitter de Sandor Krasna