Mon client nous invite au Japon au mois d’octobre. J’ai acheté les billets, ça me met toujours dans des drôles d’états, dépenser autant d’argent pour monter dans un avion, et faire plus de treize mille kilomètres autour de la planète avec le travail pour alibi. Mais je sais qu’aucune destination ne m’apaise autant. Et cette fois encore Philippe m’accompagne. Nous ajoutons quelques jours aux dates proposées. Je regarde les cartes. Kanazawa, Takamatsu, peut-être faire signe à Karl ? Pour l’instant, rien n’est décidé. Ce qui a changé c’est que désormais même si je ne prétends pas connaître le Japon, je n’ai plus la même soif de courir les villes, et même si le pays possède les trains les plus efficaces du monde, je voudrais prendre, un peu, le temps.

S m’annonce qu’elle est à Paris, qu’elle aimerait qu’on se voit. Plusieurs années sans nous voir, quelques textos, de rares et brefs appels. Nous nous retrouvons au Pachyderme, l’évidence immédiate des retrouvailles. La parole douce, attentive, comme si elle cherchait à justifier le trop long silence sans jamais le nommer.

J’assiste à la conférence animée par Patrick et Isabelle, les enfants de Roland Haas, résistant du réseau Plutus auquel Antoine a appartenu. Je leur ai écrit avant de venir, je leur ai envoyé les documents trouvés au SHD. Lorsque j’arrive, j’ai l’impression d’être attendue. À plusieurs reprises, durant la conference, Isabelle se tourne vers moi, m’interpelle, m’inclut, elle donne consistance à l’existence d’Antoine. Je découvre qu’à Fresnes, les prisonniers étaient plutôt bien traités, qu’ils peuvent se parler, se soutenir pour affronter les interrogatoires et tortures rue des Saussaies. Patrick cite le témoignage de son père. Il s’est rongé les ongles, pensant mieux supporter la baignoire que l’arrachage des ongles. L’eau glaciale. La suffocation. La sensation de partir, de disparaître, de mourir. Les questions. La deuxième plongée. Cette fois il prend une réserve d’air, mais elle s’épuise. Il étouffe, une souffrance inimaginable. À nouveau, il se sent mourir. Par la voix de Patrick, le témoignage donne un corps à Antoine.

Je commande un café au comptoir du Valmy, j’attends V. C’est la première fois (de ma vie) que je prends seule un café au comptoir. À ma droite, deux hommes parlent de féminisme, ils ne semblent pas dire trop de bêtises, jusqu’à ce ils sont jeunes, mais quand même ils refléchissent, puis s’en vont. Deux autres arrivent, je me retrouve coincée entre eux, je ne sais pas quoi pas faire, faut-il laisser un espace pour qu’une conversation commence ? J’aurais dû prendre un journal. Je tapote sur l’écran de l’Iphone. Finalement, c’est avec celui de gauche que la parole s’engage, à propos de la musique diffusée. J’ai reconnu le groupe, nous voilà à parler rock anglais, Radiohead, le choc Ok Computer. J’éprouve ma timidité avec une conversation de comptoir. Le soleil entre dans le café. Puis V arrive, je suis soulagée.

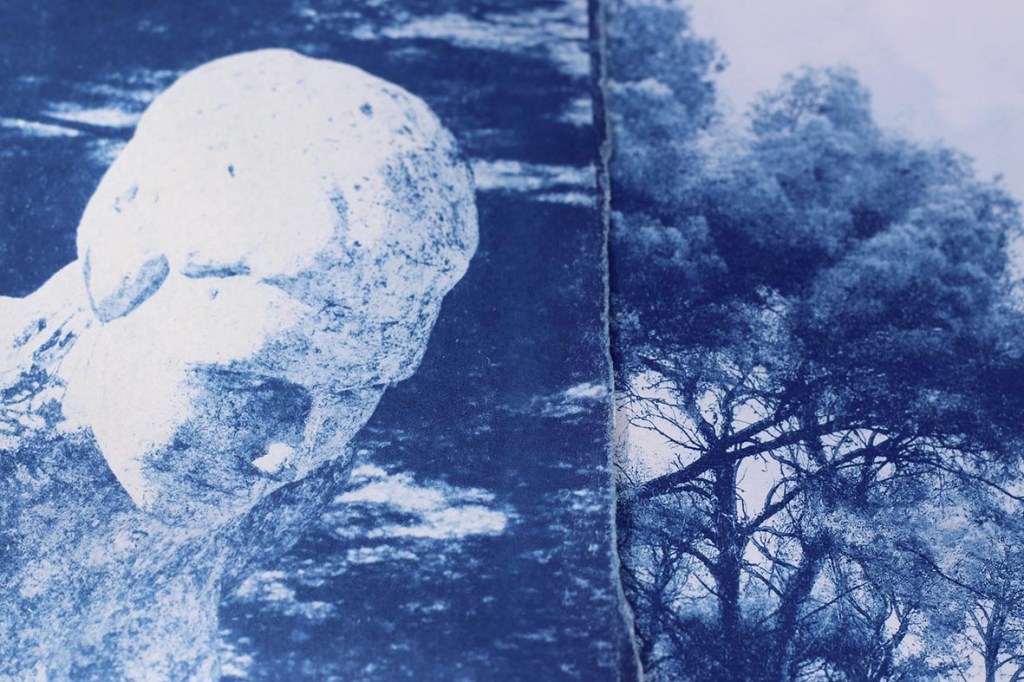

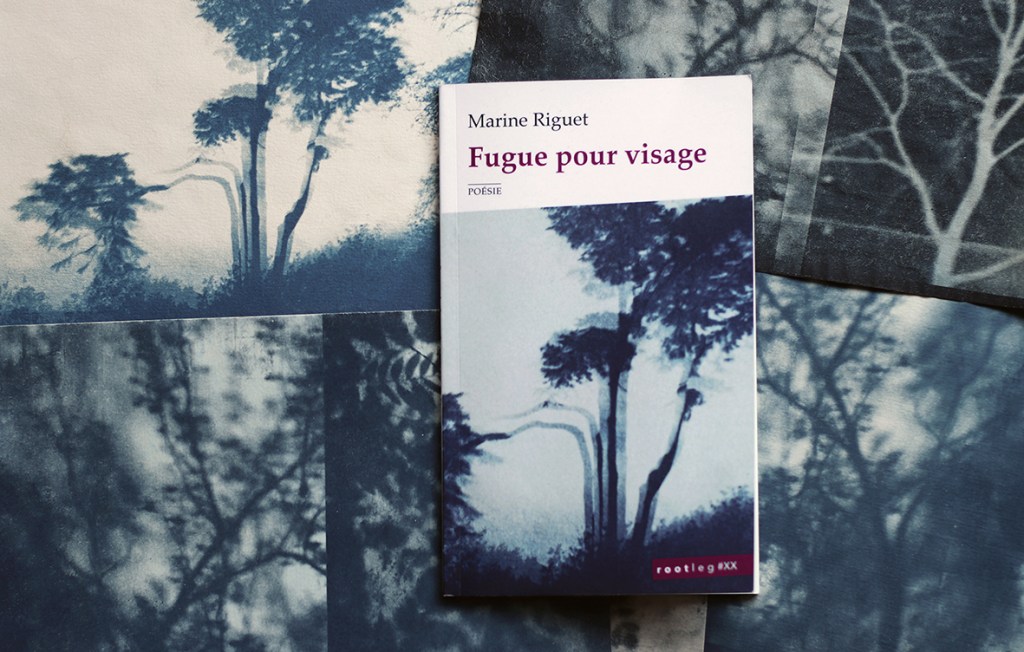

J’avance lentement sur la miniature. Ma méthode est très différente cette fois. Je commence plusieurs choses en même temps. J’explore des techniques, des matériaux, des chemins parallèles. Je miniaturise le cadre de l’Annonciation. Je réalise un cyanotype à partir d’une photographie de l’île d’Elbe. J’ouvre des fenêtres dans la valisette. Je découpe les phrases-souvenirs. Tout cela ressemble à un chantier, c’est une impression qui me rassure.

l’air chargé d’herbe tiède

la lente dérive des îles sœurs, séparées par l’effondrement de l’écorce terrestre

la route étroite à travers le haut maquis, le vide, le vertige, les virages enchaînés

les châtaigniers bleus dans le ciel net

l’inquiétude que ça nous fait d’être sur la route la nuit

les lumières du hameau qui tremblent comme des feux minuscules

le moelleux rassurant de l’oreiller

les murs blancs fondus en courbes dans le plafond

le besoin de voir les vagues

les promesses tenues par la mer

chaque matin la même lumière, le même éblouissement, le même feu

Le ciel vaporeux, trop clair, délavé d’un soleil haut / blanc /aveuglant

un crépuscule de papier buvard

La nuit est très claire et le froid est mordant. Dans la salle, une demi-obscurité et le chant de cigales. Je ferme les yeux, j’écoute la lecture à trois voix d’Anchise. Je repense à la voix de Pascal Quignard, entendue tout à l’heure à la radio, Ça m’émeut qu’avant la vie il y ait eu ces sons, ces craquements pour aucune oreille, et ses eclairs pour aucune vision, ça ajoute une sorte de gratuité énorme avant la vie.