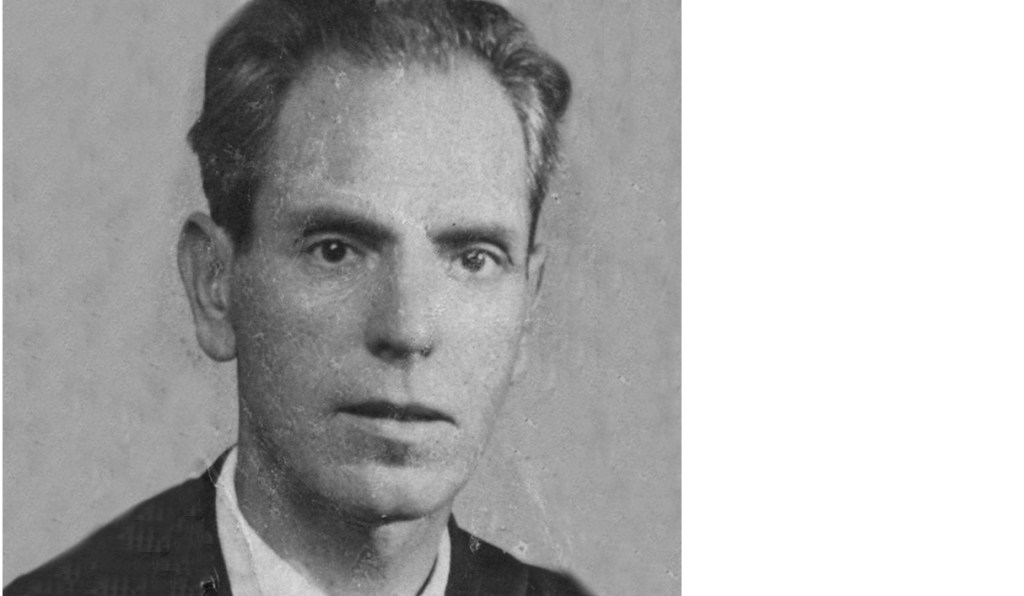

le fait que ce jour ne devrait pas être, le fait que février me paraît le mois le plus long comme si les lamentations de l’hiver ne voulaient jamais finir, le fait que je me suis levée tôt, réveillée par la soif, toujours la bouche sèche, le fait qu’il fait encore nuit et que je préfère ça la nuit, la justesse froide de la nuit à la lumière aveuglante du jour, le fait que je suis seule dans la cuisine mais je suis aussi seule dans le salon, même si dans la maison il y a Annie et Simon, et le petit, je suis seule, entre les murs, entre les draps, seule dans mon lit, le fait que ça me manque l’odeur d’un corps sous les draps, au-dedans je suis seule, devant mon bol je suis seule, le fait que je devrais arrêter de mettre du lait dans mon café mais ça me manquerait trop, le fait que je dois arrêter le sel aussi, le fait que ça fait mal ces petites trahisons du corps, ces gonflements, ces doigts gourds, ces dents mortes, le fait que je me vois vieillir pleine et chiffonnée dans le miroir, le fait que j’ai vu aussi mes morts dans le miroir, le fait que j’ai enfoui mon cœur d’enfant mais pas mes souvenirs, le fait que si je pense au village ça me réchauffe le corps et l’âme mais c’est des choses qu’il faut pas trop remuer, le fait que ça manque le village et d’avoir renoncé à la maison qui était la mienne — mais qu’est-ce qui m’a pris — le fait que je n’oublierais jamais la première fois, quand j’ai vu Louis, c’était au village et il portait son bleu et sa besace et son regard clair et doux et que ça m’avait chauffé dans la poitrine, le fait qu’il était bien trop vieux, c’est ce qu’avait dit ma mère, le fait que nous avons fini par nous marier, ça faisait quand même une bouche de moins à la maison, comme si le mariage c’était comme quand j’avais quitté l’école pour m’occuper de Félicité et Titus, un poids domestique en moins, le fait que ce jour-là, au mariage, le libecciu avait soufflé très fort et qu’il avait sculpté de beaux nuages dans le bleu du ciel, des nuages pleins de force, comme notre amour avait dit Louis, le fait que le vent ça peut aussi être mauvais, hier une tornade a tué une pauvre femme parce que la toiture de son garage s’est envolée et qu’un morceau s’est planté dans son crâne quand bêtement elle est sortie de la maison pour voir si tout allait bien, le fait que son mari a dû la trouver morte effondrée dans la cour, qu’il l’a prise entre ses bras et qu’il a gémi, pleuré, je trouve que c’est affreux, le fait que je voudrais des bras forts autour des miens, le fait que ça fait une éternité que j’ai pas dansé, le fait que je me demande bien si je saurais danser encore, le fait que mes savates sont usées, le fait qu’il faut que je prépare quelque chose à manger pour tout à l’heure, que je pourrais bien faire des frappes pour ceux-là qui viendront, le fait est que j’aime cuisiner le matin de bonne heure, j’aime mélanger le beurre, les œufs et la farine, j’aime le moelleux parfumé au citron qui glisse entre mes doigts, et découper la pâte en losanges avec la roulette c’est comme un jeu d’enfant, le fait que j’aime après manger les miettes crues collées sur la toile cirée même si Annie s’énerve — maman c’est dégoutant et même c’est dangereux, avec les œufs crus on ne sait jamais, le fait qu’on sera surement nombreux cet après-midi et que je vais pas mégoter sur les beignets, zou un kilo de farine, le fait qu’il faudra coller les chaises contre les murs, poser les napperons sur le buffet, essuyer les verres, est-ce que tout ce beau monde va pouvoir entrer, on jettera les manteaux humides sur mon lit, on se tassera un peu, le fait qu’il faudra ouvrir grand les fenêtres après leur départ et vider les cendriers, vider les fonds de verre de muscat et jeter les restes mais je jetterai sûrement pas ma peine, ça se cramponne la peine, le fait que c’est la pluie qui frappe au carreau, le fait que dehors il fait un temps terrible d’enterrement, averses et bourrasques, le fait que je n’arrive pas à penser Roland est mort, le fait que ça va me manquer son petit sourire et ses bonnes manières, sa façon de me dire ma chère Pauline et sa main fine qui tremble un peu quand il me tend ma tasse, mais ça n’existe plus, le fait que je suis dévastée même si je suis plutôt dure au mal, le fait que les hommes meurent trop jeunes dans la famille, mon père, mon frère, mon époux, et maintenant Roland, c’est une malédiction à se demander lequel de nos ancêtres a commis si lourd pêché que nous devons chacune pleurer nos hommes avant quarante ans, le fait que nos orphelins portent le poids de cette malédiction, le fait que l’arrestation d’Antoine on aurait pu l’éviter si on avait écouté celui qui avait tenté de nous prévenir, le fait que ma colère ne s’use pas, ni avec elle ma douleur, le fait que j’en ferais des cauchemars je crois jusqu’à ma mort, le fait que j’entendrais longtemps le bruit des bottes, que je verrais toujours ses yeux qu’il a baissé dans le couloir pour ne pas croiser le regard de maman, le fait que la folie a tué mon Louis — il me manque Louis, celui d’avant qu’il devienne fou de la folie des hommes, le fait que j’entends des voix, même la sienne alors qu’il s’était tu bien avant de mourir, le fait que j’ai peur de devenir folle moi aussi, le fait que j’aurais pu avoir une vie tout à fait différente, une toute petite vie sans drame, mais je ne sais pas quand ça c’est décidé que ce serait ça mon chemin, le fait que tout est soudainement trop lourd, mon cœur, les rideaux, le café au lait dans l’estomac, mes bras qui pétrissent, les morts, le fait que je voudrais tout balancer par la fenêtre, renoncer, le fait que le monde pourrait bien continuer sans moi, avec ses famines, avec ses désastres, avec ses tempêtes et ses coups d’états auxquels je comprends rien, le fait que j’aimerai parfois garder les yeux fermés sans rendre de compte à personne, endormir ma tristesse, le fait que la fatigue me renverse, ou c’est le chagrin je ne sais pas, mais je sais comment faire, le fait qu’il faudra faire place nette, balayer la cuisine, esquinter les chiffons sur les vitres, le fait que j’aime l’odeur de propre, de lessive, d’eau de javel à m’en brûler les mains, le fait que la peur rôde, qu’elle me traverse, le fait que j’ai peur pour Pierrette et pour les trois petits, le fait qu’il lui faudra tellement de force, le fait qu’il lui faudra quelqu’un, le fait que j’entends quelqu’un qui marche au dehors, des petits pas pressés, sans doute la crémière, le fait que maintenant le jour se lève, mais que l’appartement reste sombre, même en été la lumière manque, il faudrait repeindre la cuisine, les placards, les étagères, d’un beau jaune beurre frais, le fait que Madame Blanchet ouvre la crèmerie en bas, que j’y pense il me faudra régler la note, mais je veux pas voir son regard mouillé et son sourire contrit, le fait qu’il y aura beaucoup de monde au cimetière, du beau monde, les pilotes et leurs femmes élégantes, peut-être des fourrures, je devrais faire un petit effort, je porterais mon col en renard noir, le fait qu’il faudra quelqu’un pour tenir le bras de Pierrette devant la tombe, sans doute un ami de Roland, le fait qu’il faudra être tendre et prudente, le fait que je n’ai pas pleuré depuis longtemps et ça m’inquiète un peu d’avoir renoncé à mes larmes, le fait qu’à la fin du jour ce sera un drôle de silence qui s’installe, le fait que je serais seule à nouveau et que je plongerai dans une nuit sans oubli, le fait que je voudrais voir la terre et le ciel se confondre.

Texte écrit sur une proposition de François Bon, dans le cadre de l’atelier d’été 2020,