C’était en mai, on avait décidé de revenir par la mer, à la recherche de sensations presque oubliées, de l’odeur de l’île, de cette douceur du matin juste avant qu’elle ne se transforme en chaleur. La satisfaction de découvrir notre cabine à l’avant du navire, son hublot immense, le pont extérieur à deux pas, les draps impeccablement lisses du lit à deux places. Les adultes boivent des cocktails près des baies pendant que les gamins s’excitent devant les machines à pinces, rien n’a changé, si ce n’est mon impatience, plus vive que dans l’enfance. Je n’ai pas mis de réveil, je ne dormirais pas, ou mal, comme toujours agacée par le voyage, empressée de voir surgir les côtes au loin. Le jour se lève, les hauts parleurs diffusent un chant corse, je m’habille, j’attrape le Canon et me précipite au dehors. Le ciel est couvert, l’air chargé d’une pluie fine et bleue, qui noie les côtes dans un même bleu.Tout est flou, à distance, même les odeurs, la pluie étouffe le parfum du maquis. Je tente en vain de reconnaître des villages, des vallées, la maison d’Erbalunga. Je filme, sans prendre garde à la mise au point, au cadre. Je filme, impulsive, brouillonne. J’ai froid, j’hésite à retourner à la cabine pour mettre ma veste de pluie. Je suis de toute façon désappointée, je peux bien louper un kilomètre de côtes. J’annonce à Philippe que nous arrivons bientôt, on ferme nos sacs, on rejoint le pont, des odeurs de café envahissent les couloirs du navire. Au dessus de la Citadelle, le ciel s’est un peu éclairci, mais rien de la lumière dont j’avais gardé souvenir, ni de ces aurores flamboyantes de juin observées depuis la terrasse d’Erbalunga. Je filme la ville, jalouse l’émerveillement de ceux qui arrivent ici pour la première fois, j’écoute un local conseiller des touristes qui le questionnent, ils feront comme tout le monde, ne traineront pas longtemps à Bastia, fileront vers le sud. Un peu plus tard sur la place Saint-Nicolas je regarde mes images sur l’écran LCD, et je les oublie. Cet été mon cousin m’envoie un film de son père qu’il a fait numériser par un professionnel. C’est un départ en vacances, tourné en 8mm durant l’été 65. La famille quitte le continent pour la Corse depuis Marseille. Mon oncle Jean commente le film joyeusement, forçant l’accent du midi. Il a ce phrasé typique de l’époque, et il y a cette lumière éblouissante qui m’a manqué au mois de mai.

Étiquette : retour

tout est calme

Depuis le Pharo la vue sur la Major, le Mucem, et ce que je n’identifie pas toute suite parce que trop immense, un navire de croisière, le Viking Sea. Le paysage modifié, écrasé par la présence du géant, je regarde la Cathédrale, je pense à une miniature de boule à neige. Un couple sur un banc devant nous, la femme dit ça devrait être interdit.

On pensait déjeuner au Dugo avant de partir, c’était sans compter sur le pont du 15 aout, on atterrit dans une cantine au pied de la gare Saint-Charles, on pourrait regarder des heures durant les voyageurs monter et descendre l’escalier monumental.

Dans la quiétude de l’appartement loué à Marseille nous nous étions Nina et moi lancé le défi de nous débarrasser de ce qui nous encombre (vœu pieux). Au lendemain de son retour elle m’envoie une photo de sacs immenses remplis de vêtements qu’elle donne. Dans la journée je dégage la surface du buffet, ça me parait une immense victoire.

Revenir rue de Charonne, en m’approchant du Vélib j’ai une petite appréhension, je sais bien que ça ne s’oublie pas, mais j’ai l’impression que mes jambes ne savent plus que marcher. Paris est désert comme je l’aime. N’empêche la difficulté du corps, se réhabituer à cet espace. Me revient une question d’Alice petite fille, au retour d’un été corse, pourquoi on habite à Paris ?

J’entends un bruit de moteur dans le ciel, l’impression d’un avion qui vole très bas, c’est suffisamment inhabituel pour que je bondisse vers la fenêtre, scrute le ciel, je m’attends à voir passer une ombre immense, rien, le bruit s’éloigne progressivement, mon inquiétude s’éloigne avec lui.

Je me réveille trop tôt, tout est calme, je sais que je n’ai pas mon compte de sommeil, je me lève malgré tout, pour la première fois depuis des mois j’ai l’impression de retrouver un espace où je pourrais écrire, avant la chaleur qui va monter implacablement. Dans l’après midi ma peau se couvre de sueur. Dans la soirée nous nous retrouvons pour un verre, puis un dîner, avec Philippe, Mag et Lulu, le patron nous demande comment va la famille, recomposée la famille, il nous dit que c’est les meilleures, Alice nous rejoint, la chaleur nous épuise au point que nous avons du mal à avoir une conversation.

On se retrouve pour un café sous la pluie d’été, on parle de nos mères, les petites humiliations, le bon sens, les dépressions, elle me dit qu’elle aimerait tellement que j’écrive un livre sur ma mère. Pas sûre d’avoir envie de faire un livre, mais je n’y échappe pas, elle s’impose dans presque tout ce que j’écris. En rentrant à la maison je réalise qu’aujourd’hui est la date anniversaire de sa mort. Aujourd’hui un feu s’est déclaré à Campitello, tout près du village maternel.

quitter l’île et rêver (se)

Au moment de m’atteler au journal réaliser que je n’ai pas fait de photographies depuis notre retour, prolonger le voyage, au moins en images.

Quitter le balcon sur la mer, rejoindre Bastia, parcourir la ville du nord au sud, de la rue Droite aux hauteurs du boulevard Graziani, on a mangé des migliaciolli face à la mer, au fil de la journée le bleu a pris la place, justifiant le rituel goûter de glace noisette chez Raugi. En montant sur le Vizzavona, satisfaction d’un beau soleil, je fais une dernière photographie — la citadelle, avec le Yashica. On voit se projeter sur le pont inférieur des ombres mouvantes qui ne sont pas les nôtres, j’ai pensé que c’était mes fantômes qui m’accompagnaient au moment de quitter l’île, puis nous découvrons la terrasse dont nous n’avions pas vu l’accès. On longe le cap, on essaie de repérer la maison d’Erbalunga, la lumière est loin d’être idéale pour filmer, photographier. Un peu assommés par le soleil on se réfugie un temps dans la cabine. Quand nous nous décidons à ressortir, nous sommes au bout du cap sous averses, je photographie compulsivement les monts, les nuages, les lumières d’orages.

Marseille. Aurore flamboyante derrière la ville depuis le pont, quelques heures à tuer, petit déjeuner au comptoir Dugommier, passage devant l’entrée du Lycée Thiers, café cours Julien, oublier la violence du type avec regrets de ne pas l’avoir douché d’un verre d’eau, la Plaine, Longchamp, depuis le train apercevoir les fenêtres ouvertes de La Marelle.

Une de ses scènes préférées, c’est le mot qu’elle emploi, scène, c’est celle de Roland dans la voiture, avant qu’il ne quitte Monique. Ce qui me touche c’est que cette scène je l’ai complètement imaginée, elle est pure invention, il y avait seulement cette photographie, porteuse de sa propre fiction, mais aussi nourrie de toutes ces autres fictions qui m’ont traversées, surtout des scènes de film.

Ce que je découvre de sa vie, je devrais dire ses combats, me bouleverse, je lui demande si je peux, nous nous étreignons, nous ne devrions jamais renoncer à nos besoins de tendresse.

Le terrible blues de la reprise cède à un semblant d’élan retrouvé. Chercher de nouvelles manières de faire, les mettre en œuvre, s’y coller vraiment.

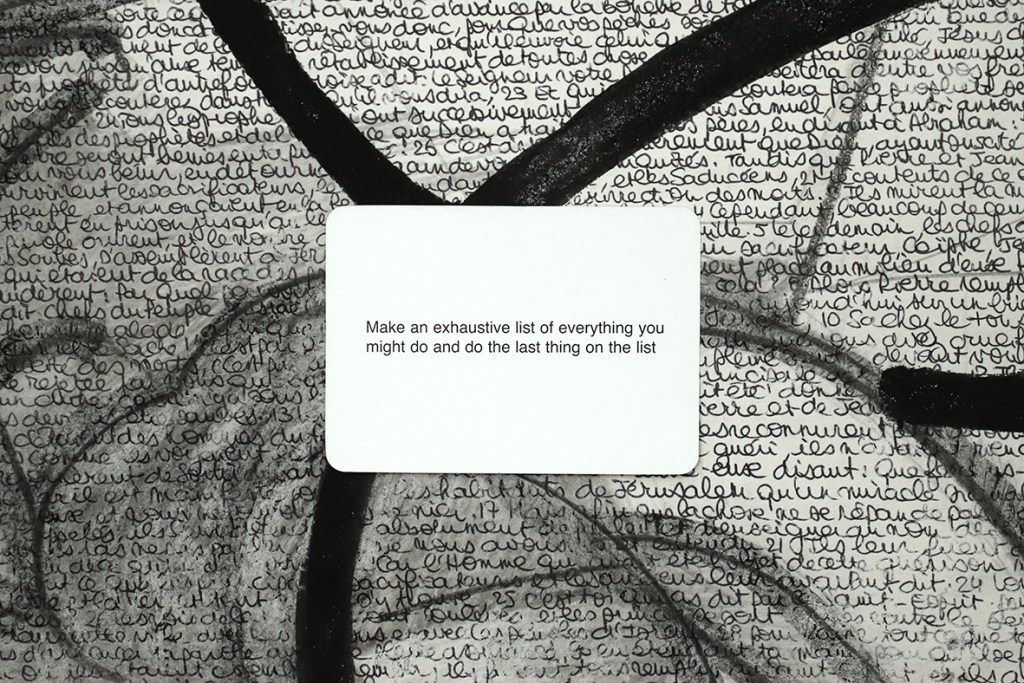

J’avais oublié mon jeu préféré pour le voyage, j’étais de toute façon trop chargée, chaque samedi c’est le rituel qui clôt la semaine que je déroule dans le journal. Reverse, je ne pouvais pas rêver plus étrange perspective pour revenir à l’écriture.