14 avenue de Corbera. En fait d’avenue une petite rue du douzième à Paris. Une rue courte et discrète, entre Charenton et Crozatier. Un passage qu’on ne remarque pas, sauf à y être né, ou presque. Sauf à y avoir vécu, ou aimé quelqu’un qui y a vécu. Cent deux mètres d’asphalte et d’oubli, sauf pour les nôtres, ceux qui ont vécu là. Sauf pour ceux qui y reviennent en pensée. Corbera, nom sec et nerveux, nom de terre aride et d’oiseau noir. Nom de pays secoué par les vents. Corbera, nom longtemps répété, murmuré avec tendresse. Ancrage des grands-parents après avoir quitté la Corse. Corbera nom d’après l’exil. Corbera, mot-refuge. Corbera évoque un village, une île, un abri. Corbera, l’appartement. C’est là où tout commence. Trois pièces au premier étage, peut-être quatre si l’on compte la cuisine. Mais on ne compte pas, on s’entasse, on s’efforce de respirer dans l’épaisseur des jours. Corbera où ma mère a été enfant. Où ma mère a été épouse. Corbera maison natale, où je ne suis pas née, mais ai été enfant à mon tour. On ouvre la porte, et le décor se révèle. La cuisine beurre frais, les poignées en laiton, les miroirs biseautés, les reflets d’une époque close. Les placards, les tasses en grès, la porcelaine, le Limoges peint à la main. Corbera, sa lumière ambrée, ses couleurs de photo dénaturée. Dans l’espacement des murs flottent des lambeaux de peur. Peur diffuse, sans nom. Peur de frôler l’ombre d’Antoine. Peur traversant les rêves de Pauline. Peur du couloir traversé à la hâte, baissant la tête pour éviter le regard des ancêtres dansants sous cadres. Sur les murs du séjour, une tapisserie ornée de pivoines en camaïeu d’ocres. Une nappe blanche sur la table. Un compotier garni de frappes. Les franges de mandarines coupées à la pointe du couteau. Le paquet de Gauloises bleues. Les volutes de fumée qui enveloppent les visages. On ne peut ignorer le buffet. Masse brune. Demeure. Il faut en dire l’odeur — café, cire, miel de châtaignier. Le buffet, un pays. Au-dessus, l’Annonciation de Fra Angelico fait fenêtre, ou plutôt alcôve. Une chambre secrète où peut-être les fantômes reviennent. Les rideaux rugueux, les appliques à ampoules torsadées, l’abat-jour à franges, tout tient dans une théâtralité silencieuse. La chambre verte, lieu d’attente et d’oubli. Le miroir à trois pans, mon reflet démultiplié à l’infini, comme une preuve que j’ai existé, enfant, dans ce lieu-là. Le réduit au bout du couloir. Sa vitre et sa fêlure en forme d’œil. L’œil regarde, il sait. Corbera, lieu des premiers souvenirs, même sans y être née. Fragments disjoints. Le damassé. Les couverts alignés. La soupe de vermicelles au lait. Les pieds de chaise en bois sculpté, les petites mains qui s’y agrippent. Le bruit du moulin à café. Corbera où l’huile frissonne sur le feu. Où les miettes s’accrochent au tapis persan. Où le placard sent le sucre. Où les tiroirs débordent de crayons, de gommettes, de cahiers d’écoliers. Où dorment les bijoux, les dents de lait au fond des boîtes. Où la grille accordéon de l’ascenseur grince comme un cri. Où montent les odeurs de palier. Corbera où se mêlent les jeux câlins les mains tendres les comptines la chèvre de Monsieur Seguin. Les chants graves. Les cauchemars de ma grand-mère. Sa voix rauque et mes yeux ouverts dans la nuit. Les vagues de velours contre le front. La lumière des phares des voitures qui passent en contrebas dans la rue, coulent lentement sur le plafond, dessinent des ombres mouvantes. Silhouettes liquides, images tremblées. La peur. La joie. Je ne savais pas nommer. Quelque chose avait été brisé là, et personne n’en parlait. Ma grand-mère, ma tante, ma mère. Leurs voix s’élèvent depuis la cuisine, feutrées, hachées, tissées d’accent et de silences. Corbera un lieu heureux, un havre, une enfance préservée. Un lieu magique dans les récits marqué secrètement par une fracture. Corbera m’appelle. Avec lui, ses fantômes. Leurs bras tendus s’amenuisent, ondulent, me traversent parfois. Me montrent une direction que je ne comprends pas encore. Corbera, refuge mental, atlas miniature, théâtre intime. Corbera, un lieu fragile, au bord de l’oubli.

maintenant je sais qui vous êtes

Dîner avec Gracia et Erika. Quand nous sortons du restaurant la nuit est tombée, je signale l’Ange de la Bastille à Isabelle et Anh Mat. Souvent je l’ai photographié mais jamais depuis le square du boulevard Richard Lenoir, de nuit, à cette distance. Je le photographie cette fois pour me souvenir d’Anh Mat le cadrant, de son émotion, sans doute est-ce la première fois qu’il le voit.

Dernière soirée à Paris pour nos ami.e.s, nous allons dîner dehors tous les quatre. L’air est délicieux, le temps presque suspendu. Nous marchons le long du bassin de la Villette, dans ces lieux que nous connaissons par cœur et qu’Anh Mat reconnaît, familiers pour lui aussi à force de les avoir vus filmés par Philippe. En rentrant Isabelle se remet à dessiner, dès qu’elle le peut, elle dessine, cela me fait penser aux filles. Il y a déjà une pointe de nostalgie et des promesses de retour.

Au revoir émus, ce sont eux qui fermeront la maison. Dernière séance de gravure aux Arquebusiers, c’est une semaine de dernières fois. Je réalise que je n’ai pas fait le reportage escompté, et à l’arrache, je photographie quelques détails de l’atelier. Le sentiment de trop tard. La lumière crue des néons, le soleil trop fort, la disposition des lieux — rien ne se prête vraiment aux images. Je n’aurais pas même gouté un fruit du nefflier sur lequel donne la fenêtre de la salle d’encrage. En rentrant je trouve les trésors d’Isabelle dispersés dans la maison. Ses mots si émouvants, j’étais venue pour visiter Paris mais maintenant que je pars, je me rends compte que la chose la plus importante durant ce voyage c’était vous, maintenant je sais qui vous êtes.

J’essaie d’organiser la visite de L aux archives du SHD de Caen, pour qu’il photographie en haute définition le portrait de mon grand-oncle. J’explique à mon interlocuteur ce que représente cette photographie pour moi, je demande si un ami peut accéder au dossier, comment prendre rendez-vous. L’adjoint administratif principal 2e classe, me répond gentiment qu’il va me faire une fleur, qu’il va faire revenir le dossier d’Antoine, qu’il va la prendre lui cette photo, en 600 DPI si ça me va. Il ne faut pas que je sois trop pressée, il entend sans doute l’exaltation dans ma voix . Dans l’heure je reçois la photo. Le grain du papier, la rouille de l’agraphe, l’épaisseur des cheveux, la fibre de la laine, tout est là, intact, palpable.

Dans l’avion je suis frustrée, je n’ai pas pu m’asseoir près du hublot. À l’approche, alors que nous survolons la lagune, tout remonte, les images en vrac, les plus solides, les pins, les pelotes de mer, le café dans les verres fumés, les cigarettes de ma mère, le cuir noir des sandales. Et maintenant s’ajoutent d’autres choses, que j’invente et que je crois, mes grands-parents jeunes à Bastia, leurs corps dans l’ancienne rue Droite, des gestes avant moi, des voix que j’entends sans les avoir jamais entendues. Et chaque voyage, chaque atterrissage ravive cette chose sans nom, c’est incontrôlable, ce qui avant s’apparentait à de la peur, c’est maintenant une joie intense emmêlée au chagrin, pertes et retrouvailles, souvenirs inventés et rééls, tout ce qui revient malgré moi.

Premier matin, l’aubade monte du dehors, lointaine. J’hésite à me lever. Dans le demi-sommeil remontent par vagues les marches tièdes d’une maison de village, les pierres usées sous les pieds nus, le sel sur la peau, la poussière blonde de l’été. Je reste encore un peu, les yeux fermés, le corps engourdi par la nuit. Quand je me décide enfin, le soleil est déjà au-dessus de l’horizon, réchauffe le bleu du ciel, l’air est tiède, poreux, traversé de lumière. Le jour est là, sans hésitation, tout entier, comme si rien n’avait jamais été quitté.

nous parlons sans doute la même langue

Marche au bassin de la Villette, puis au jardin partagé du jardin d’Éole.

Série de cyanotypes avec accidents, au moment du virage au thé, les images s’effacent, je découvre que les pigments ne résistent pas à la chaleur. Anh Mat confirme sa venue à Paris. Je prépare les chambres des filles, je crois qu’elles resteront toujours leurs chambres. En époussetant la maison de poupées, j’imagine Isabelle la découvrant. Je me demande si elle fera parler les personnages, si elle changera les meubles de place.

Visite du salon de l’estampe. Mon regard et mon attente ont changé. Il est rare que je me laisse porter comme les premières fois, désormais je décortique, je plonge dans les gris et les textures, je cherche à deviner quel outil, quelle technique il y a derrière les images qui attirent mon regard. Le lendemain, je reprends mes essais de surimpression — gravure sur cyanotype. J’accumule sur mes petits formats, et l’accumulation est réjouissante. Je ne me pose pas de questions, je fais, je comprendrai après.

Déjeuner avec Camille. Nous ne nous sommes pas vues depuis longtemps. Nous sommes liées par l’histoire de nos parents, mais surtout par un lieu, Edenville. Un nom rare, presque mythique, qui semble venir d’une Amérique dont nous ne rêvons plus depuis longtemps. Elle a vécu dans la même maison, L’Îlot, une dizaine d’années après moi, au même âge. Je devine chez elle la même nostalgie, elle a avec cette maison un même sentiment de dépossession je crois. Une maison quittée, perdue, vendue, une maison dont on n’a pas décidé le sort. Et au-delà des souvenirs, nous avons le même émerveillement à nommer ces lieux, L’Îlot, Edenville. Et le sentiment de réassurance de partager cela avec elle, que le souvenir du lieu trouve un écho dans une autre voix.

Déambulation avec Anne Savelli autour de ses Oloés, dans son quartier (qui est aussi un peu le mien). Je connais la plupart des lieux que nous traversons. Mais marchant à côté d’elle, je trouve qu’ils résonnent autrement, d’autres liens se tissent. Devant le 19 de la rue de l’Atlas, où Georges Perec prétend être né, se dresse un immeuble construit dans les années 1930 — ce qui contredit la croyance de Perec. Dans cet immeuble vit Lya, une artiste, amie d’Anne, qui nous accueille dans son appartement de poche. Je trouve merveilleuse cette possibilité d’entrer chez une inconnue. Dans l’espace réduit s’accumulent les œuvres, la laine, la documentation, parfaitement ordonnées dans des boîtes dissimulées par de grands voilages. Un lieu minuscule qui semble contenir tout un monde. Il y a quelque chose d’extrèmement touchant dans cette tension entre l’étroitesse de l’espace et l’amplitude intérieure qu’il dégage. Lya est aussi modèle, et j’apprends qu’elle a posé à Duperré où j’étudiais — je l’ai peut-être dessinée. Le lendemain de notre rencontre j’en ai la certitude.

Je vais accueillir Anh Mat et Isabelle à la Gare de l’Est. Se rencontrer physiquement est très troublant. Comme, exceptionnellement, ils n’ont aucune visite de musée prévue aujourd’hui, je décide de ne pas travailler. Pour aller aux Buttes Chaumont nous reprenons une partie de l’itinéraire accompli la veille avec Anne, avec une pause à la bibliothèque. Nous avons la surprise de découvrir le siège du Parti communiste ouvert, il s’y tient une exposition autour de l’anniversaire de l’indépendance du Vietnam, on y voit bien sûr un signe. Nous arpentons les Buttes Chaumont, en quête de fraîcheur et de verdure. S’asseoir près de la rivière, traverser une pente herbeuse et tiède nu-pieds. La présence d’Isabelle fait ressurgir l’époque où nous venions ici avec Philippe et les filles petites. Je m’effraie de la rapidité avec laquelle ces années ont filé.

Avec Anh Mat, nous parlons de nos gestes, de nos pratiques d’écriture. Est-ce que l’écriture a besoin de devenir livre, quand elle existe dans l’échange, dans nos carnets, nos messages, nos marches. Je crois que malgré l’appréhension nous parlons sans doute la même langue, une langue pour comprendre, pour relier, une langue qui se passe de reconnaissance mais non de partage.

la fidélité de laine

Ce lundi matin je reçois un courriel du SHD de Caen. Je l’attends depuis des semaines, mais j’ai, avant de l’ouvrir, ce léger recul que produit l’attente quand elle touche à sa fin. En pièce jointe, un fichier PDF de dix-huit pages. La première page reproduit la couverture du dossier du Ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Son nom s’inscrit entre deux lignes tracées à la règle, POLETTI. Une calligraphie à la fois scolaire et solennelle, avec empattements. Puis son prénom, puis sa date et son lieu de naissance. En haut à droite, un tampon. Mort en déportation. En lettres frappées.

Mort en déportation.

Je lis, je relis, je le sais, ça demeure insensé.

Page deux, l’image que j’espérais sans vraiment croire qu’elle existait. C’est une petite photographie en noir et blanc. Antoine. Le front haut. Son regard, dense, direct, se pose sur l’objectif, qui donne à l’image une intensité silencieuse. Il ne sourit pas, son expression concentrée oscille entre douceur et gravité. Vous n’aurez pas ma peur. Il porte un manteau épais et une écharpe à carreaux, nouée autour du cou. La matière laineuse de l’écharpe dit le froid de ce matin là. Je cherche les données météo du 7 mars 1944. À Paris, les températures étaient fraîches, avec une maximale de 6,5 °C et une minimale de -1,3 °C. Aucune précipitation n’a été enregistrée, ce qui suggère un temps sec, probablement sous un ciel dégagé ou légèrement nuageux.

Jusqu’ici, je ne connaissais que deux autres photographies où Antoine apparaît. Car c’est bien d’apparitions qu’il s’agit. Sur les clichés de mariage de sa sœur, puis de son frère, où il se tient, toujours à la même place, au dernier rang, deuxième en partant de la droite. Relégué au second plan de la mémoire, à la marge de l’histoire familiale. On devine un léger sourire sur la première. Sur la deuxième, prise deux ou trois années plus tard, je l’ai reconnu difficilement. Le regard s’est voilé de tristesse, il s’est rasé la moustache. Mais ici, Antoine est seul face à l’objectif. Centré. Présent. Intense. C’est d’une photo saisissante, qui me regarde autant que je la regarde. C’est la dernière photo d’Antoine, il avait quarante ans. Cet équilibre fragile entre gravité et douceur, cette expression que je crois il compose, il se concentre, c’est un acteur. Comme s’il savait que ce cliché serait le dernier, mais qu’il tenait à nous rassurer. Je la regarde depuis des jours, quelque chose se brouille, m’échappe. Trop d’attente, d’émotion. Peut-être que ce que j’y cherche me fait peur. J’ai montré la photo à d’autres, sans leur en donner l’origine, l’image tendue comme une question, en deux mots que lis-tu sur ce visage ? Souvent, leurs réponses m’ont ramenée à mes propres intuitions.

Un air éveillé, curieux du monde, avec un rien d’inquiétude — cette intranquillité allant de pair avec l’ouverture au monde. L’ici maintenant appelle une chose ancienne, et sur les lèvres, une amertume. L’énergie et le désarroi de l’amour enfantin. La joie et la tristesse contenues d’une peur prise au dépourvue d’être soulagée. Il est surpris par quelque chose, et sérieux, comme s’il cachait quelque chose. Il tente de faire bonne figure, de n’éveiller aucun soupçon — mais il sait que l’objectif le trahit. Une forme de recul présente dans le corps même, cherchant à se protéger. Le dégoût, le refus de quelque chose qui se lit sur les lèvres. On sent l’honnêteté et la force dans son regard. Les deux yeux ne disent pas la même chose : le gauche semble triste, le droit exprime une concentration neutre face à l’objectif. Je suis perdu — et aussi , où êtes-vous ? On parle de lucidité grave. De vide. D’une attention extrême. De quelque chose de romanesque, ou d’héroïque. Il fait face à l’adversité des choses, il n’y a pas de retour possible. Il s’engage dans l’inconnu, les yeux ouverts. Un homme qui connaît le rêve comme l’engagement. Le sérieux et l’ironie. Quelqu’un qui vient de voir quelque chose de terrible, et qui l’affronte. Et pourtant une douceur. Quelque chose d’illisible. Quelqu’un d’intelligent et sensible, qui prend du recul pour digérer ce qui est en train d’arriver. Quelqu’un qui voit venir quelque chose, et dont l’écharpe ne le protège pas, mais fait douceur. Quelqu’un qui regarde. Qui ne se dérobe pas. Et qui semble, dans un même regard, dire l’attention, la peur, la tendresse.

C’est une photo qui m’obsède. Depuis que je l’ai reçue, chaque jour je la regarde, et je suis incapable, pour l’instant, de fouiller la suite du dossier. Je m’attarde sur cette écharpe de laine nouée autour de son cou, les lignes tissées des carreaux. Je pense à la fidélité de la laine, qui conserve l’odeur de ceux qui la portent. Peut-être s’y mêlaient le tabac, le savon, l’odeur métallique du froid. L’odeur du lit tiède. Parce qu’ils sont venus au petit matin, avenue de Corbera, ils l’ont fait sortir du lit qu’il partageait avec mon oncle Jean. Peut-être la peur du jour à venir. Je veux seulement m’attarder sur ce visage, son regard droit, si soudainement familier. L’amertume de la lèvre. Je vois une ressemblance avec ma tante chérie. À travers cette photographie, c’est toute une lignée qui refait surface, un tissu familial dont je saisis un fil oublié. Je me demande ce qu’il a pensé en nouant son écharpe. S’il a regardé par la fenêtre. Ce qu’il a dit à son neveu, à sa sœur, est-ce qu’il a trouvé la force de leur parler ? Est-ce qu’il en a eu le droit ? L’appartement, je l’ai connu. Enfant, j’y ai dormi. Je me souviens des tapis, de la tapisserie à fleurs, de la lumière à travers la fibre des rideaux. J’imagine le lit partagé. Les bruits contenus. Les gestes mesurés. Sans doute faisait-il encore nuit. Quel itinéraire a suivi la Traction Avant jusqu’à la rue des Saussaies ? Ont-ils longé la Seine ?

Je me demande à quoi Antoine a pensé au moment de la photographie. Ce qu’il savait. Ce qu’il a laissé derrière lui.

Je ne sais pas et cette ignorance devient le centre de mon attachement.

Je pars de là. Une photo. Une absence.

Un lieu qui persiste dans la mémoire, des fragments. Des souvenirs qui ne sont pas les miens.

Je sais seulement que cette image existe.

Et que quelque chose de lui résiste encore à l’oubli.

sa voix depuis le désert

Le samedi matin, alors que Philippe part travailler, je commence à penser au journal, toujours cette petite inquiétude quand je n’ai pas eu l’impression de vivre la semaine, c’est à dire quand le travail a pris trop de place, que je n’ai pas assez marché, quand le mail attendu des archives de Caen n’arrive pas. J’insère la carte SD dans l’ordinateur et les images redessinent un peu les choses, me rappellent la traversée du canal sous une pluie fine presque d’été, un repas de famille et les derniers mots échangés avec Nina avant qu’elle retourne à Nice.

Comme le feu, photographie sublime mais malaise grandissant, rapports de force insupportables, mais j’y découvre une chanson obssessive à souhait.

Et puis jeudi. Nous décidons de visiter l’exposition de Frank Smith. Je ne ne dis pas découvrir car je l’ai déjà vue à l’occasion du vernissage, où j’espérais retrouver mon ami Arnold, qui régulièrement collabore avec Frank. Il y avait un monde fou, je ne l’ai pas trouvé, je lui ai envoyé un message en sortant, il me répondra trop tard qu’il était pourtant bien là, caché dans la cour extérieure que j’ai embrassée du regard sans le voir. Jeudi la ville était déserte. Nous traversons notre ancien quartier, nous y trouvons un bistrot pour déjeuner. Nous sommes seuls, enfin quatre avec le serveur et le cuisinier qui œuvrait derrière le comptoir de sa cuisine. Leur conversation est parfois plus vive que la notre. Nous mangeons des choses délicieuses, nous plaisantons avec eux pour meubler la salle vide. Derrière leurs sourires j’ai imaginé combien c’était un effort cette contenance qu’ils se donnaient. Nous sommes en avance pour visiter l’exposition, nous faisons un tour du quartier, je photographie une petite Autobianchi verte en pensant à Piero, je sais qu’il aime bien les bagnoles.

Dans la galerie, nous sommes seuls avec Frank Smith. Nous sommes seuls et nous pouvons regarder l’intégralité des films sans être dérangés, nous pouvons plonger dans les images, entre mémoire et fiction — parfois, les deux se confondent. En regardant Le film qui aurait eu lieu, j’essaie de reconnaître les plans que mon ami Arnold a pu tourner. Je reconnais une plage, celle-là même où il s’était photographié l’été dernier — Arnold est l’inventeur du selfie, bien avant l’ère des téléphones portables. Il m’avait envoyé cette photo pendant qu’on échangeait des messages, à cette époque je documentais un texte pour notre projet Autour. Je m’appuyais sur le souvenir d’un voyage que nous avions fait ensemble, en Italie, à la fin de notre adolescence. Un voyage dont je ne garde que très peu de traces. C’est lui qui m’a renvoyé les siennes — une série de photographies qu’il avait prises à l’époque, puis des messages vocaux pour me préciser les lieux, les parcours. Et dans ce va-et-vient, entre les photos d’hier et les plans d’aujourd’hui, entre la Méditerranée et l’Océan, tout se lie. Ici, devant Le film qui aurait eu lieu. J’étais en Corse, je lui demandais de me parler d’une petite ville de la côte Adriatique, il me répondait depuis le désert, près de Los Angeles, où il tournait avec Franck Smith.

Ce qui me touche, peut-être plus que tout, c’est la façon dont il revient, par les marges — une image, une phrase, un détail qu’il me rappelle et que je n’aurais jamais retrouvé seule. Avec lui, j’ai le sentiment réconfortant que rien n’est jamais terminé. De ce voyage, je ne garde que des bribes — sans doute parce que je n’étais pas très à l’aise, et que j’avais, accidentellement, avancé mon départ. Arnold lui se souvient parfaitement de la ville, il y est retourné à de nombreuses reprises. Il connaît les noms des places et des rues. Avec ses messages il bâtit, moi j’écoute, je remplis les vides avec ses souvenirs. Il balise la carte, je m’y promène. Je crois qu’aucun de nous ne se souvient précisement de ce voyage en Italie. Mais à travers nos échanges nous recréons une mémoire commune, peut-être fictive, mais profondément nôtre. Ce qui nous lie, ses photographies, le flou des souvenirs, sa voix depuis le désert.

ça révèle d’autres liens

Nous retrouvons nos amis de L’aiR Nu pour une déambulation littéraire au cimetière de Montmartre en mémoire de Maryse Hache. Ciel limpide. J’apprends que Louise Weber, dite La Goulue, avait tenu un journal, conservé aujourd’hui aux archives du Moulin Rouge. Je ne trouve pas le lieu de ces archives, j’imagine que c’est au Moulin mais le site internet n’en parle pas, affaire à suivre, car je suis curieuse de ce journal. J’apprends que Frédéric Lemaître était la superstar de son temps, créant le Ruy Blas de Victor Hugo. À la lecture d’une lettre de Berlioz à sa soeur, j’ai pensé à celles que mon père envoyait à ma tante Clo (pont fragile). La joie d’écouter les mots de Maryse Hache lus par Anne, Joachim, Piero. Puis avec Philippe nous tentons de nous perdre dans le neuvième arrondissement. J’oublie de prendre des photographies, trop d’immeubles, trop de lumière, personne.

Sur la vitrine du lavomatic je découvre une affiche de la série Plaine orientale. J’étais en Corse au moment du tournage, une partie de l’équipe séjournait dans la maison voisine de la nôtre à Erbalunga. Au-delà de l’anecdote, j’ai une véritable obssession pour tout ce qui se tourne là bas. Je traque tout ce qui se tourne en Corse, les films, les séries, les téléfilms les plus médiocres. Je les regarde, juste pour apercevoir un coin de rue, un détail familier, un visage que je pourrais reconnaître. Je suis jalouse quand j’apprends qu’une personne de ma connaissance y séjourne, respire cet air là. Ce n’est pas seulement l’envie d’y être, ça me rappelle à quel point ce lieu compte pour moi, et le sentiment d’y avoir laissé quelque chose.

Je reçois un mail de la Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains, l’adjoint administratif est en train de traiter ma demande de documents concernant Antoine POLETTI , il a besoin de mon adresse postale pour établir un devis. Je ne sais pas ce que contient ce dossier, je n’en ai aucune idée, mais ça me rend fébrile. Peut-être une photographie prise lors de son arrestation, l’idée me hante depuis la discussion que j’ai eu il y a quelque mois avec l’agent du recensement.

Jeudi nous allons écouter Olivia Rosenthal à La bibliothèque François Villon. La lecture de son dernier ouvrage, Une femme sur un fil donne immédiatement envie de plonger dans le texte.

40. Quand on écrit, on travaille à la fois sur des alternatives non résolues, des fourches, des croisements, et sur le fait qu’on va prendre tous les chemins l’un après l’autre. Ou et et se complètent.

41. Difficile d’écrire si on n’accepte pas de suivre plusieurs hypothèses, d’essayer plusieurs voies, de revenir en arrière, de se tromper, de rompre une bonne fois pour toutes avec l’idée que la chronologie est une affaire linéaire.

42. Rien de plus stérile qu’une droite.

43. Écrire, c’est accepter de passer son temps à se relire.

44. Je peux décider aujourd’hui et maintenant que j’écrirai sans revenir en arrière mais mon esprit rétif fera peut-être une partie du travail à ma place, il essayera de se souvenir.

Puis une discussion autour de son travail, du roman qu’elle ne parvient pas à écrire, de l’emploi des pronoms, du je, de toutes ces voix qui font ensemble. Tout est limpide, on aurait envie d’écrire immédiatement.

Nina est là pour quelques jours. Je la regarde travailler sur une édition conçue à partir de notre journal vidéo. Elle extrait des photogrammes de nos films et les agence de manière à présenter, sur chaque double page, un plan de chacun d’entre nous. Ça révèle d’autres liens. Elle manipule les feuillets, s’étonne de nouvelles proximités, On pourrait faire un dictionnaire de nos obsessions visuelles. Lorsque le soir nous nous retrouvons tous les quatre nous jetons quelques mots en l’air, reflets, komorebi, mer, trains, cimetières, fleurs… j’imagine déjà le livre.

à la limite du visible

Après le café chez Alice, nous allons marcher au Cimetière de Pantin. Les herbes bercées entre les barreaux rouillés. Les médaillons que je ne prends pas le temps de photographier. Les arbres qui nous regardent. Nous recherchons longuement la tombe de Melville. Le nom est quasiment illisible, mangé de mousse. On voit que la tombe est au bord de l’oubli. Je pense à L’armée des ombres, je relie le film à Antoine et Pauline, peut être parce qu’Antoine faisait partie de la résistance, et qu’on a toujours trouvé que Pauline ressemblait à Simone Signoret. C’est étrange comme certaines images finissent par s’agréger à nos souvenirs.

Je retrouve Nathalie pour la dernière séance du Livre en question à la BIS où Virginie Poitrasson présente Nous sommes d’authentiques paysages. Le texte est magnifique. Naviguant sur les fleuves, de Pline L’Ancien à Marguerite Duras, elle explore la connexion intime du corps humain avec la nature. « Parfois, le fleuve déborde… il se souvient. Se souvient de son passé. Toute eau a une mémoire parfaite et cherche sans cesse à revenir à son état initial. C’est un va-et-vient constant entre sillage présent et rives passées.» Puis vient la litanie des détroits, et nous sommes toutes et tous frappé·e·s par sa puissance. Je lui envie son rapport à la géographie, — au collège déjà, j’avais pris cette matière en grippe. Mon souvenir le plus prégnant, c’est l’application avec laquelle je traçais au crayon bleu une frange le long des côtes, comme une mer contenue, à une époque où nous ne pouvions pas imaginer le recul du trait de côte.

J’avais plein de trucs à te dire, mais je sais plus quoi. Et bien sûr, à l’autre bout de la ligne, on ne l’entend pas. Alors elle répète l’oubli — J’avais plein de trucs à te dire, mais… je sais plus quoi.

Sans doute d’avoir découvert la tombe de Melville me rappelle que je n’ai pas de nouvelles du SHD de Caen depuis ma demande de reproduction numérique du dossier d’Antoine. J’appelle, je découvre que j’ai fait une erreur dans l’adresse mail. Je n’ai pas reçu d’accusé de réception — ça aurait dû m’alerter. Je viens de perdre trois mois ? Mon interlocutrice est compréhensive, elle tiendra compte de la date de ma première demande. On me dira acte manqué, peut-être. Et pourtant… L’inouï de l’expérience Comanche me donne confiance — cette façon qu’ont parfois les choses de s’ordonner malgré nous. Je me convaincs que ce retard a sa raison, je ne suis pas encore prête à revevoir le dossier Antoine. Mais l’excitation est là.

J’ai croisé Arno Bertina à la lecture de Virginie. Je lui rappelle nos échanges après Ie post sur la rue des Vallées — où il a grandi. Je lui précise le contexte de cette recherche, et que je ne cherche pas forcément à aller au-delà. Je lui donne quand même mon mail, le lendemain il me fait parvenir, parmi plusieurs documents collectés par son père, l’adresse de Breffort (d’après la mythologie familiale, il aurait pu être mon grand-père). Du 122 me voilà redirigée au 121 rue des Vallées, beau temps annoncé samedi, ma curiosité se réveille qui me donne envie de retourner à Brunoy. M-C m’accompagne, nous marchons doucement. Elle se demande ce qu’elle va faire, elle, de toutes ses archives, qui ne vont interesser personne, je tente de la convaincre du contraire. En approchant de la maison, mon cœur s’accélère. Pourtant je sais bien qu’aucun descendant de Breffort n’y vit plus aujourd’hui, je n’attends aucune révélation. Mais j’espère toujours quelque chose — une rencontre, un détail, n’importe quoi qui viendrait justifier le déplacement. Cette fois, je trouve la véritable maison. La boîte aux lettres déborde de courrier. Les arbres du jardin ont été tronçonnés récemment. Elle parait inoccupée. Je cadre maladroitement quelques photos à travers les grilles. De l’autre côté de la rue, le petit jardinet donnant sur l’Yerres — tel que décrit par Clo — paraît abandonné lui aussi. Je descends les quelques marches qui plongent dans la rivière, les algues mouvantes jouent avec les reflets des arbres et du ciel. Dans le jeu de reflets, de rencontre des éléments, quelque chose de deux époques se frotte, comme si le passé glissait juste sous la surface, à la limite du visible.

La fiction ce n’est pas inventer

On écrit, on boit du café et Bob Dylan chante (enfin c’est ce que j’ai cru).

Elle ne sait pas comment on dit à quatre mains quand on est justement quatre personnes à œuvrer ensemble, et moi non plus je ne sais pas, je me suis évidement posée la question lors des premières diffusions de notre journal vidéo familial, j’ai la même obsession qu’elle, ce même besoin de précision, Je cherche les usages, il n’y a pas de formule mais une adaptation hasardeuse, on pourrait dire à huit mains, mais à huit mains ça devient étrange, déconcertant, presque monstrueux.

Sur le quai du métro, je la voyais concentrée, elle photographiait sa main, cherchant l’inclinaison, la lumière idéale, recourbant légèrement les doigts, jusqu’à comprendre que c’était la bague qu’elle portait à l’annulaire qu’elle photographiait ainsi, qu’elle exhibait comme une preuve, et que cette photo n’était pas pour elle, mais pour une autre, peut-être une amie, et que sans doute elle voulait provoquer son envie.

La fiction ce n’est pas inventer. C’est au contraire creuser, vérifier, me documenter compulsivement, car je suis incapable de me jeter dans le vide, Je dois comprendre la géographie du lieu, les couleurs, les arbres, les rochers, le sable, je dois savoir si le vent vient du nord ou de la mer. Depuis que j’ai placé une scène à Raf Raf, je reçois des annonces de locations à Raf Raf, Metline, El Haouaria, des lieux que je ne verrai peut-être jamais mais que je dois habiter mentalement pour les écrire, comme si j’y avais vécu.

À l’invitation de Gwen, nous nous retrouvons pour quelques jours à Fontainebleau, avec le projet de marcher, écrire, filmer. Le trajet joyeux en train, l’installation. Nous marchons dans la forêt généreuse, longeons des mers de fougères, des mousses, des graminées, nous grimpons des collines, nous croisons des lézards aux têtes bleues, des géants de pierres, un alphabet mystérieux. Le dernier jour ce sera chemin de halage, la Seine vaste et calme. Et la gare inconnue, et chanter sur le quai désert puis dans le wagon, tout est simple.

Le soir nous jouons. Tes parents sont là que leur dis tu ? La question me bouleverse, parce qu’elle fait apparaître d’un coup le manque. Je n’ai presque pas connu mon père, et je sens l’appel du vide, creusé par l’absence de son corps. Je m’imagine le serrer dans les bras, je ne sais pas qui de moi ou lui est l’enfant, une de ces étreintes fortes, joue collée au torse. Je ne lui parlerais pas, je remplirais mes bras de son corps pour en comprendre l’épaisseur, je glisserais mon visage contre son cou pour m’imprégner de son odeur, même inventée. Ma mère je crois que voudrais la consoler de sa souffrance.

les gens ont l’air heureux

Nous passons par la Grange aux Belles, tu me confies que l’objet métallique, auparavant incrusté dans le bitume, cet objet dont Nina se souvenait précisement, que tu avais trouvé en marge du chantier du pont, que tu avais dissimulé au dos d’un arbre avant notre départ ne sachant pas qu’en faire, a disparu. Je l’aurais sans doute oublié, mais de l’avoir longuement évoqué à Nice avec Nina, il avait pris une certaine importance, je te trouve bien imprudent de l’avoir abandonné derrière cet arbre et mon coeur se serre un peu. Au retour de la Mouzaia, des glycines, du bistrot, des Buttes, j’écris, je ne crie pas victoire mais l’énergie revient, et avec elle beaucoup d’autres choses.

Je ne suis pas dans la quête d’une belle image, je cherche plutôt à mémoriser l’instant, ou à prendre une note via la photographie. Et il m’arrive d’écrire plusieurs fois la même chose. Le Temple de la Sybille n’y échappe pas, je ne sais pas si elle convoque un souvenir enfoui, mais sa silhouette romaine dans ce décor à l’anglaise, me raccroche à une chose du passé que j’ignore.

J’appelle Adnane, en quête de détails pour décrire le trajet de l’aéroport d’Alger à la maison de Nadira. À distance il me guide sur Google Maps, cherchant précisément un virage, un repère, quand je veux juste savoir quelle architecture, quelle végétation, quelle vue… Je sais désormais qu’il y a un citronier, un figuier, des bougainvilliers dans le jardin. On évoque le voyage que je ferai peut-être un jour, les tensions franco-algeriennes, le fait que bien que née à Alger je n’ai jamais demandé la double nationalité. Le fait que oui, il faudra que j’aille à Alger, mais que vraiment il faut découvrir le Sahara, qu’il n’y a rien de plus beau que le désert.

Il est recroquevillé dans un renfoncement en position presque fœtale, ses chaussures trouées, la teinte brune de sa peau, son corps rétréci. Au-dessus de lui un collage, une phrase en lettres capitales, LE SILENCE PROTÈGE LES BOURREAUX. C’était étrange comme elle résonnait à cet endroit. Je me suis demandé s’il l’avait lue, s’il l’avait choisie inconsciemment pour veiller sur lui, ou pour signaler sa présence.

C’est une chaleur déraisonnable, mais il y a le plaisir de retrouver certaines sensations.

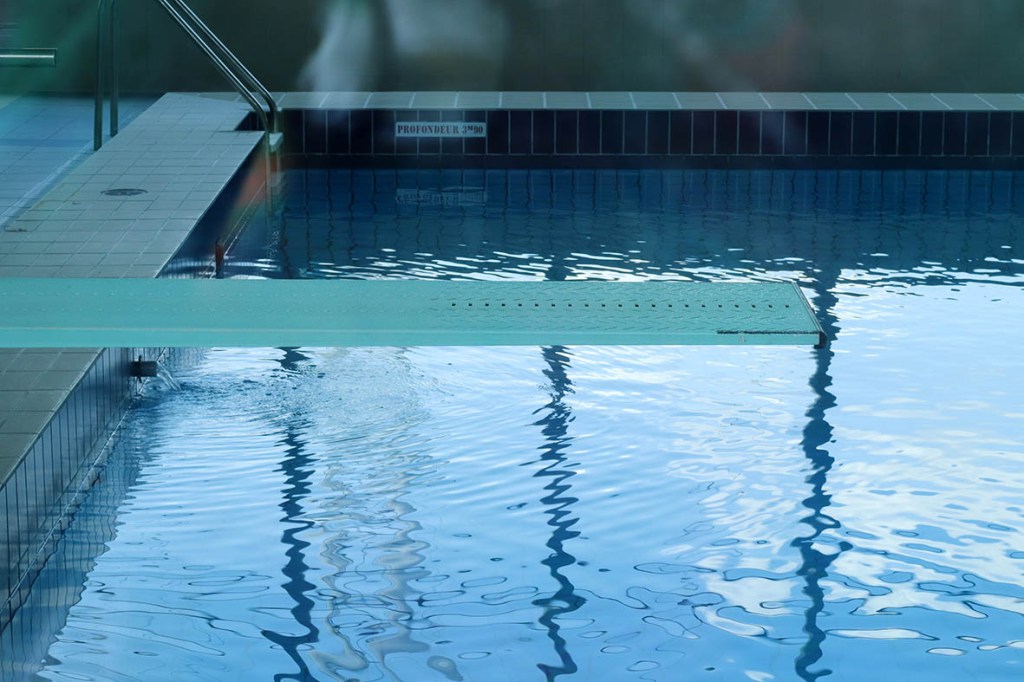

Nous achetons des croissants dans une boulangerie du boulevard de Belleville, peut-être parce qu’ils sont chauds, ça nous rappelle les croissants qu’on faisait cuire enfants à la maison, la fausse magie des croissants Danerolles. Peut-être parce que c’est le premier mai et qu’il fait beau les gens ont l’air heureux. À l’angle de la rue Étienne Dolet et de la place Maurice Chevalier, le graffe de Zoo Project est presque totalement recouvert, seule sa signature apparait encore sur le côté. Alors que Anne m’envoie un message pour me dire que dans la file d’attente de la piscine il y a devant elle deux jeunes gens qui parlent de Chantal Akerman – je crois que comme moi elle y trouve une raison de se réjouir, nous arrivons sur l’allée qui porte son nom, à Ménilmontant. Nous buvons un café à La Laverie, dont les grandes fenêtres ouvertes sur la place en contrebas m’évoquent une scéne de théatre. Je vais payer au comptoir, le serveur me confie qu’il boit un thé blanc, il trouve que ça n’a pas de goût, que ce n’est pas très bon, en fait, mais qu’il ne peut tout de même pas le jeter parce que ça coûte très cher. Toutes ces paroles paraissent inutiles mais ses gestes, sa voix, son sourire, sa volonté de se lier me font du bien.

J’ai repris depuis quelques mois l’atelier d’écriture de François Bon. Je ne l’aborde plus du tout de la même manière (comprendre je n’ai plus l’impression de jouer ma vie à chaque fois, oui j’exagère). C’est devenu une sorte de discipline, et parfois j’ai de bonnes surprises. Pour le dernier atelier on s’appuyait sur Manuela Draeger, marcher dans le rêve et la nuit. J’ai fouillé dans mon blog où il m’arrive de noter des rêves (joie des mots clefs). J’en retrouve un qui se glisse plutôt bien dans la consigne, je passe du jeu au nous, trouve de nouveaux appuis, donne une couleur plus sombre au rêve initial, si bien qu’à la fin j’ai un nouveau souvenir de ce rêve. Et puis Philippe me dit que d’avoir lu mon texte l’a aidé. Et là je découvre qu’il est entré dans mon rêve, il en a repris la matrice, mais lui a donné une autre couleur, ma ville rêvée est désormais post apocalyptique. J’ai du mal à définir ce qui me trouble autant, de me sentir dépossédée de ce rêve ou de faire l’expérience d’une autre temporalité, d’une réalité parallèle. Une mise en abîme du rêve, nous voilà totalement chez Marker.

Je vais peu au théatre, G vient de m’offrir une place pour Macbeth à la Comédie Française. C’est la première fois que j’entre dans ce théâtre et je ne suis pas la seule, autour de moi les mêmes gestes, on se photographie dans les escaliers majestueux, on photographie les sculptures, les lustres, les plafonds. Sur la scène, Lady Macbeth nous attend, assise devant un portrait, visage enfoui sous de longues mèches rousses qu’elle lisse puis arrache par poignées. Des chuchotement, quand nous retrouverons-nous. Et puis je finis par rester sur le bord, tout est un peu trop figé, je vois les trucs de mise en scène. En sortant du théatre, j’avise le ciel, je pense avoir le temps d’arriver à la maison avant la pluie. J’ai à peine roulé cinq cents mètres qu’il pleut, que ça se transforme presque immédiatement en grêle, qu’il y a des premiers éclairs, que je suis trempée, que les grêlons grossissent à vue d’œil et me font mal. Je rejoins d’autres personnes surprises par l’orage sous la bâche d’un restaurant italien rue Réaumur. Ça ne dure pas longtemps mais c’est sidérant. En rentrant, alors que mes doigts allaient se poser sur le digicode, je sursaute, il y a une énorme araignée immobile.

la forme des gestes

Le journal s’écrit à la hâte. Marseille. M’y sentir toujours plus liée à force d’arpentages, d’inscrire toujours plus mon corps dans la ville. M’y sentir liée mais pas suffisament pour renoncer aux rituelles traversées d’Endoume et Plaine, à la virée plage du Prophète, aux cantines fétiches, pas suffisament pour avoir la volonté de m’y perdre. On a cependant découvert le sentier douanier de la Côte Bleue. Sur la carte SD, des pins surexposés, la mer saturée de soleil, des roches et des ponts. Traversant le passage souterrain de la gare de l’Estaque avec Alice, penser à Chawton, à ce couloir du temps dont ne trouvions plus l’entrée au retour.

M’être davantage consacrée à lire et écrire, c’était inattendu et rassurant. J’ai fini bien à propos par Éloge des fins heureuses de Coline Pierré que j’ai trouvé tellement réjouissant. Lecture qui m’a d’ailleurs poussée à réécrire une scène du projet pour la Marelle : un personnage devient féminin, et c’est toute l’atmosphère de la scène qui est transformée. Des Elles au pluriel, ça change la forme des gestes, l’énergie d’une séquence.

Quitter Marseille et trouver ça brutal. Marcher. Retrouver Agnès et Delphine, projeter une semaine en septembre dans un atelier de gravure. Rencontrer la mélancolie d’Edi Dubien au Musée de la Chasse et de la Nature.

Suzanne Valadon à Beauboug, lui trouver une ressemblance avec Nina d’abord dans un autoportrait dessiné à la sanguine, puis sur une de ses photographies. Devant un de ses paysages — sans doute celui qui me touche le plus, je la trouve meilleure portraitiste, et l’usage du cerne noir finit par me lasser — je pense à un tableau précis de mon grand-père. Se dire que ces deux là auraient bien pu se croiser, malgré la grande différence d’âge.

Depuis Nice, peut-être d’avoir vu autant d’avions traverser le ciel, je suis obsédée par Lindberg, la chanson de Robert Charlebois. En vérifiant la date de sa sortie,1968, j’imagine que forcément mon père a écouté et aimé cette chanson, alors qu’il venait de quitter le Québec pour l’Algérie. Écrire la description d’un trajet depuis l’aéroport d’Alger à une villa sur la côte vers Zéralda, avoir l’impression de comprendre quelque chose de la ville, je prendrais quand même la précaution de faire relire l’itinéraire à une amie Algéroise.

La perspective de passer le mois d’août à la villa Deroze me fait déjà rêver. Découvrant des images inédites du lieu je sais bien qu’il me sera impossible de seulement écrire. Je pense déjà photographie, cyanotype, travail sur le motif. Une scène du projet devrait s’y dérouler. J’achète nos billets de train.